—¡Lárgate de mi casa, parásita! —gritó Doña Gloria, arrojando mi maleta por las escaleras.

Mi ropa quedó esparcida sobre el piso de mármol.

Carlos, mi novio durante diez años, estaba sentado en el sofá, mirando su celular como si nada estuviera pasando.

—Carlos… —susurré, buscando su mirada—. ¿Vas a permitir que tu mamá me trate así?

Negó con la cabeza y soltó un suspiro, visiblemente molesto.

—Ay, Ana. Mi mamá tiene razón. Llevamos años juntos y sigues con ese trabajito “de medio tiempo”. Esta familia tiene una reputación que cuidar. Necesito a una mujer que sume, no a una carga. Y además… —hizo una pausa y sonrió con crueldad— Claudia, la hija del socio de mi papá, encaja mucho mejor conmigo.

Sentí cómo la sangre se me helaba.

No era solo su madre. Él también pensaba que yo era un estorbo.

Durante diez años fingí tener un trabajo sencillo para no lastimar el frágil ego de Carlos. Él se creía un gran empresario, pero todos sus negocios estaban siempre al borde de la quiebra.

¿Quién tapaba los huecos? Yo.

¿Quién pagaba la hipoteca de esta mansión para que no fuera embargada? Yo.

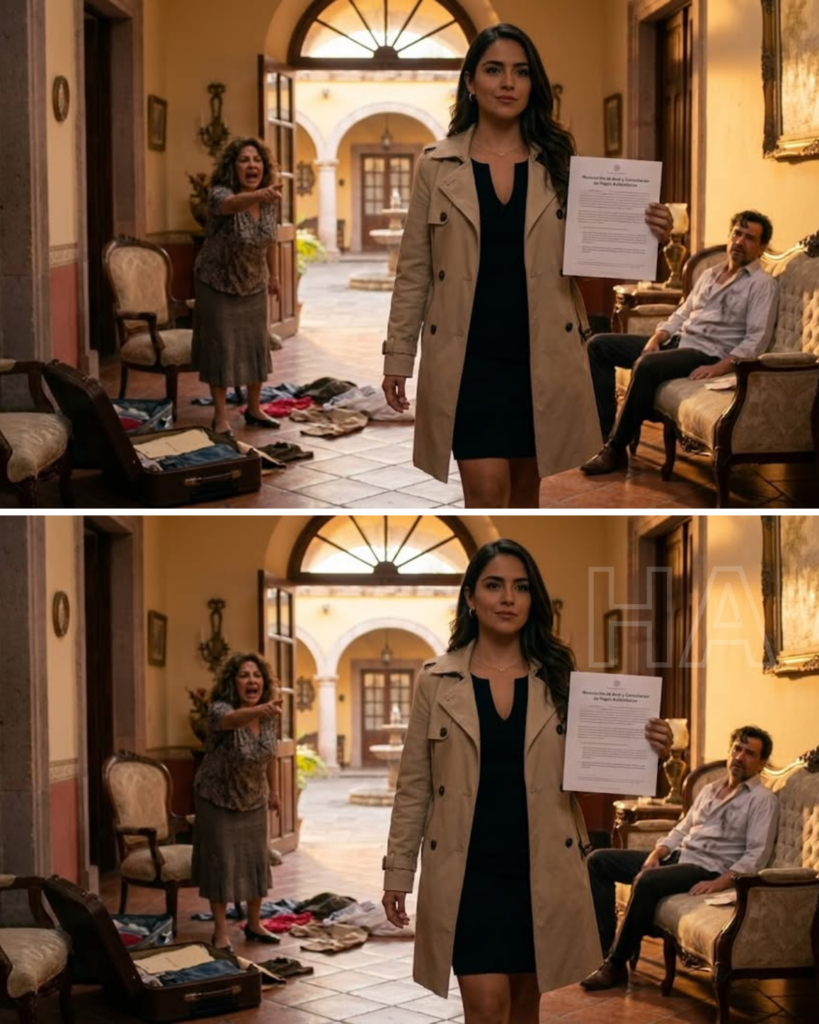

Doña Gloria se acercó y me empujó hacia la puerta.

—¡Fuera de aquí! ¡Eres una muerta de hambre que se aprovechó de la bondad de mi hijo! ¡Ojalá termines pudriéndote en la calle!

Me sequé las lágrimas.

La tristeza fue reemplazada por una calma fría.

—Está bien —dije—. Me voy. Pero antes, Carlos tiene que firmar esto.

Saqué un documento de mi bolso.

—¿¡Qué es eso!? —chilló Doña Gloria—. ¿Quieres dinero? ¡No vas a recibir ni un solo peso!

—No necesito su dinero —respondí con suavidad—. Es solo un documento para retirar legalmente mi nombre de sus cuentas bancarias. Ya que me voy, no quiero seguir apareciendo en sus “grandes negocios”.

Carlos se rió, firmó sin leer y me lanzó el papel a la cara.

—Listo. Ahora lárgate y deja de estorbar. Ya no eres nuestro problema.

Recogí el documento del suelo.

Era una “Revocación de Aval y Cancelación de Pagos Automáticos”.

—Tienen razón —dije mientras miraba la mansión por última vez—. Ya no soy su problema.

Ahora… ustedes lo son.

Salí de la casa con la cabeza en alto.

No sabían que, al firmar ese papel, acababan de firmar también su propia sentencia de ruina financiera.

No pasó ni una semana.

El lunes por la mañana, mientras tomaba café tranquilamente en mi nuevo departamento con vista al río, el banco hizo la primera llamada. Luego la segunda. Y la tercera. Todas fueron rechazadas.

Mi nombre ya no aparecía como aval, cofirmante ni “salvavidas silencioso”.

Ese mismo día, las cuentas de Carlos fueron congeladas.

Para el jueves, el pago de la mansión ya estaba oficialmente en mora.

La misma casa desde donde Doña Gloria me había echado como basura, ahora tenía un aviso rojo pegado en la puerta.

El socio del padre de Carlos retiró su inversión.

“Riesgo financiero inaceptable”, decía el correo.

Y Claudia, la mujer “a su nivel”, desapareció en cuanto el peso de su apellido dejó de valer.

¿Y Doña Gloria?

Gritó. Lloró. Suplicó. Llamó a números que ya no contestaban.

Carlos intentó buscarme.

Me envió mensajes que nunca abrí. Llamó desde distintos números. Incluso una noche apareció frente a mi edificio—la voz rota, el orgullo hecho pedazos.

—Ana… solo quiero hablar —dijo—. Diez años no pueden terminar así.

Lo miré desde lejos.

Ya no vi al hombre que amé, sino al niño que siempre necesitó que alguien más cargara con sus fracasos.

—Tienes razón —respondí con calma—. Diez años no terminan así.

Terminaron el día que me llamaste “una carga”.

Cerré la puerta.

Semanas después, la mansión fue rematada.

Doña Gloria se mudó con una hermana a la que siempre había menospreciado.

Carlos aceptó un trabajo que antes llamaba “vergonzoso”. Por primera vez en su vida, tuvo que sostenerse solo.

Yo, en cambio, respiré.

Volví a ocupar mi verdadero cargo profesional. Volví a firmar con mi nombre completo. Caminé otra vez con los hombros erguidos.

Nunca fue el dinero lo más importante…

sino la paz que sacrifiqué, el amor que di sin que nadie lo viera, la fuerza que oculté para no opacar a nadie.

Aprendí algo esencial:

No todas las mujeres que parecen pequeñas lo son.

Algunas solo esperan el momento correcto para soltar el peso que otros les cargaron.

Y cuando lo hacen,

no gritan.

No insultan.

No se vengan.

Simplemente se van.

Y dejan que el mundo se encargue del resto.

News

Un oficial de policía corrupto intimidó a un amable extraño y a su perro pastor alemán, sin saber que era un SEAL de la Marina.

La primera gota de café no cayó: fue arrojada. En el “Comedor La Estrella”, un restaurante de carretera donde el…

Mi padre falleció cuando yo estaba en quinto grado.

En el funeral, recuerdo a mi madre sentada junto al ataúd, llorando en silencio, como si incluso su dolor temiera…

Llegué a casa de mi hermana sin avisar y la encontré acurrucada, dormida sobre el felpudo, con la ropa rota y sucia. Su marido se limpió los zapatos en su espalda con indiferencia y se rió con su ama: «Tranquila, solo es nuestra criada loca». No grité. Di un paso al frente… y la habitación quedó en completo silencio, porque…

Me presenté en casa de mi hermana Elena sin avisar un viernes por la noche. Había conducido desde Valencia tras…

ELLA SE SENTÓ EN EL ASIENTO EQUIVOCADO — PERO LA PERSONA A SU LADO ERA UN MILLONARIO Y SE ENAMORÓ…

Ella se sentó en el asiento equivocado del avión, pero la persona a su lado resultó ser un millonario y…

“Mi vecina insistía en que veía a mi hija en casa durante el horario escolar… así que fingí irme al trabajo y me escondí debajo de la cama. Minutos después, escuché varios pasos moviéndose por el pasillo.”

Me llamo Olivia Carter, y siempre creí que sabía todo sobre mi hija de 13 años, Lily. Después de mi…

Mi suegro no tenía pensión. Lo cuidé durante 12 años. Antes de morir, me dio una almohada rota.

Durante doce años cuidé de mi suegro, Samuel. Era un hombre bondadoso, pero la vida no había sido amable con…

End of content

No more pages to load