“NO LLORE, SEÑOR… MI MAMÁ LO VA A SALVAR”, LE DIJO LA NIÑA AL DUQUE ATRAPADO…

En el corazón empedrado de San Miguel de Allende, cuando el año 1887 todavía olía a leña húmeda y a polvo de mina, Elena Montoya se arrodillaba cada madrugada junto al arroyo, con las manos hundidas en agua helada, lavando la ropa de gente que jamás la saludaría en la calle.

No era que Elena fuera invisible. Era peor: era recordada.

La sociedad de aquel pueblo tenía memoria larga y perdón corto, sobre todo con las mujeres. Decían su nombre con la misma voz con la que se habla de un pecado. “La Montoya… la que trabajó en el burdel de la calle del Mezquite… la que se creyó señora… la que ahora lava ajeno.” Y aunque habían pasado años, y aunque Elena ya era viuda, el juicio seguía pegado a su espalda como una sombra.

Había sido cortesana por necesidad, no por deseo. A los diecisiete, cuando su madre tosía sangre y no había dinero para el médico, Elena vendió lo único que el mundo siempre le quiso cobrar caro: su cuerpo. Aguantó humillaciones con la boca cerrada, tragándose el asco, tragándose la vergüenza, tragándose el miedo… hasta que apareció Mateo Montoya, un minero callado, honesto, de manos rudas y corazón limpio, y la miró como nadie la había mirado en años: como persona.

Se casó con él. Tuvieron una niña: Lucía, de rizos castaños y ojos grandes, tan curiosos que parecía que el mundo entero le cabía en la mirada. Pero la felicidad duró poco. Dos años atrás, un derrumbe en la mina se tragó a Mateo como si la tierra hubiera tenido hambre. Elena se quedó sola con una hija de cinco años y con un pasado que el pueblo no le perdonaba.

Aun así, sobrevivía. Contaba monedas. Medía el jabón. Estiraba el maíz. Y cada camisa restregada en la piedra era un día más de vida.

Aquella mañana de abril, Elena terminó de exprimir la última sábana y cargó el fardo hasta su patio, donde el viento olía a jacarandas y a humo de comal. Colgó la ropa como si colgara banderas blancas: la señal silenciosa de que, por más que la vida la golpeara, ella seguía de pie.

Entonces escuchó el paso pequeño y apurado de Lucía, corriendo por el callejón con la urgencia de un secreto que quema.

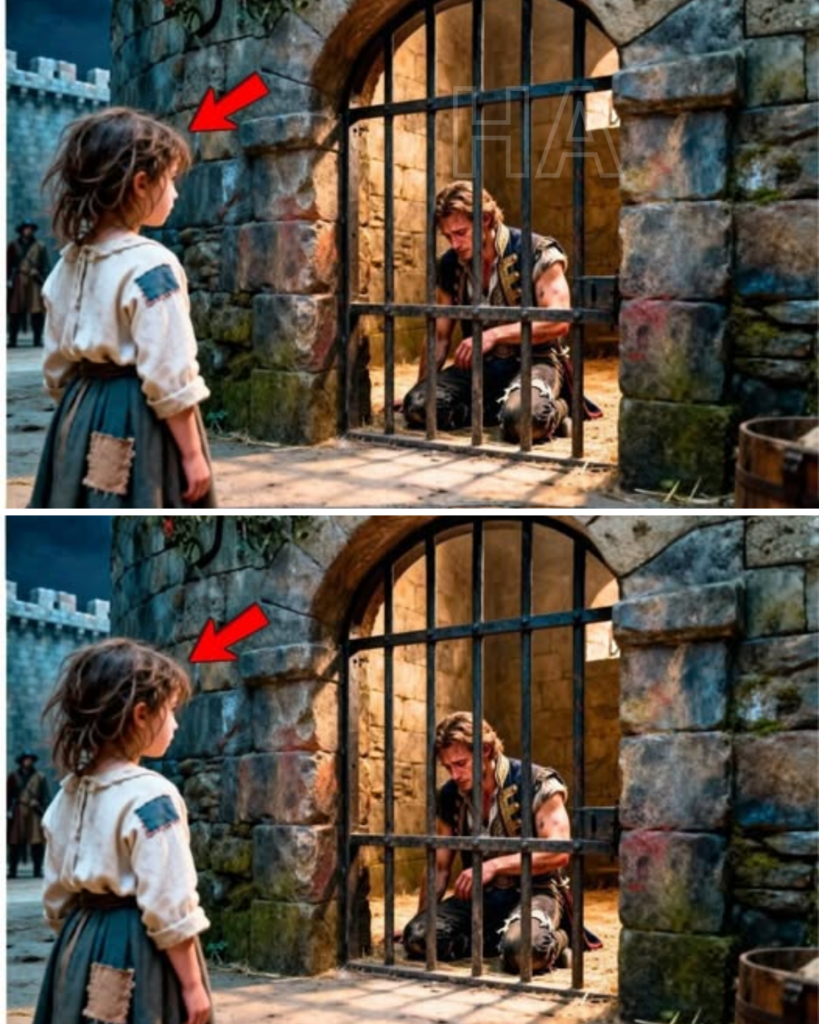

—¡Mamá! ¡Mamá! —gritó, jalándole la falda húmeda—. ¡Hay un hombre en la cárcel vieja! ¡Está encadenado y llora bajito!

Elena se arrodilló frente a su hija, sujetándole los hombros.

—Lucía, no debes acercarte a la cárcel. No es lugar para niños.

Pero la niña, con esa valentía que solo tienen los inocentes, negó con la cabeza.

—No es malo, mamá… Cuando me vio, quiso sonreír. Dice que lo acusaron de algo que no hizo. Dice que su primo mintió.

Elena sintió que el pecho se le apretaba.

—¿Y cómo se llama ese hombre?

Lucía abrió los ojos como si pronunciara el nombre de una historia grande.

—Don Ricardo Velázquez y Ocampo.

Elena se quedó inmóvil.

Ese nombre lo conocía todo el pueblo.

Don Ricardo era dueño de una pequeña fortuna minera en la región. Un hombre de clase alta, sí… pero distinto. Elena lo recordaba de una asamblea de trabajadores, años atrás, cuando un comandante quiso sacar “mordida” a las mujeres que vendían comida afuera de la mina. Nadie había hablado. Nadie, excepto él.

Don Ricardo se puso de pie y dijo, con la voz firme:

“Si abusan de estas mujeres, me responden a mí.”

Elena era una de esas mujeres. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien le devolvía un pedazo de humanidad.

Ahora, ese mismo hombre esperaba la muerte.

La condena era pública: acusado de matar a su socio, Julián Salazar, para quedarse con unas concesiones de plata. Juicio rápido. Pruebas “perfectas”. Soga lista. Fecha marcada: dos semanas.

Elena abrazó a Lucía con fuerza, respirando el olor infantil y la tierra en su pelo.

—¿Vas a ayudarlo? —susurró la niña.

Elena cerró los ojos.

Porque ayudarlo era meterse en la boca del lobo.

Pero ignorarlo… era traicionarse a sí misma.

Esa tarde caminó hasta el Palacio Municipal, con un atado bajo el brazo: tortillas recién hechas, frijoles refritos, un pedazo de queso, agua limpia. El guardia de la entrada, un hombre barrigón de bigote grasiento, se rió al verla.

—¿Y tú qué vienes a hacer aquí, Elena? ¿A buscar cliente nuevo?

Elena lo miró como se mira a la basura: sin rabia, sin miedo.

—Vengo a traerle comida al preso don Ricardo Velázquez. Y vengo a verlo.

El guardia escupió al suelo, pero antes de burlarse de nuevo apareció el alcaide, don Augusto Mena, un hombre serio que Elena había visto alguna vez entregando uniformes al cuartel.

—Déjela pasar —ordenó, sin mirar al guardia—. Cinco minutos.

La cárcel olía a humedad, a metal viejo y a injusticia.

Elena caminó por el pasillo estrecho hasta la última celda. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, lo vio: un hombre grande, sentado en el suelo, con cadenas en muñecas y tobillos. No se veía derrotado… se veía vaciado.

Don Ricardo levantó la vista.

Y al verla, la sorpresa le cruzó el rostro como un relámpago.

—Usted… —dijo con la voz raspada—. La vi en la asamblea… hace años.

—Sí, señor —respondió Elena—. Le traje comida.

Él miró el atado como si fuera un milagro.

—No debería estar aquí. Su reputación…

Elena soltó una sonrisa cansada, sin humor.

—Mi reputación se rompió hace mucho, don Ricardo. Pero todavía me queda algo entero: la conciencia.

Don Ricardo apretó la mandíbula.

—No soy inocente ante la ley —murmuró—. Ya está decidido. Mi primo… Eduardo… lo movió todo.

Elena se arrodilló frente a él.

—Entonces lo moveremos nosotras también.

Él soltó una risa amarga.

—¿Qué puede hacer una lavandera contra un juez comprado?

Elena lo miró directo, sin parpadear.

—Lo que nadie nota: entrar por puertas que nadie vigila. Escuchar donde nadie cree que alguien escucha. Preguntar donde nadie imagina que alguien pregunta. Yo fui invisible muchos años, don Ricardo… y créame: eso también es un poder.

Por primera vez, algo cambió en los ojos de aquel hombre encadenado. No era amor todavía. Era algo más primitivo: esperanza.

Desde ese día, Elena se volvió rutina: lavar al amanecer, visitar la cárcel al mediodía, investigar por la tarde. En cada visita, don Ricardo le contaba detalles que antes no había dicho ni a su abogado: nombres, horarios, documentos. Y Elena, con la memoria afilada de quien ha sobrevivido al infierno, iba uniendo piezas.

El primer quiebre llegó cuando encontró a uno de los mineros que testificaron en contra de don Ricardo: Juan Gallardo, enfermo de tuberculosis, tosiendo vida en una cama miserable.

El hombre lloró al hablar.

—Nos pagaron… —confesó—. Quinientos pesos a cada uno. Y nos dijeron que si no mentíamos… nuestras familias se quedaban sin trabajo.

Elena apretó los labios para no temblar.

—¿Quién les pagó?

Juan cerró los ojos, como si decirlo le fuera a romper el alma.

—Don Eduardo Velázquez.

El segundo quiebre llegó en el Registro Civil. Un escribano viejo, con la culpa dibujada en las arrugas, le dijo en voz baja que la carta “amenazante” atribuida a don Ricardo había sido copiada por un especialista en falsificar caligrafías: Genaro Soto, un hombre que de repente tenía dinero para comprarse una casa.

Elena ya tenía dos pruebas. Pero necesitaba una tercera. Una que hiciera temblar al poder.

Y la encontró con sangre en la boca.

Una noche, regresando a casa, dos hombres la acorralaron en un callejón.

—Deja de hacer preguntas, Elena —le susurraron—… si no quieres que tu niña se caiga por accidente.

El golpe le dejó un moretón morado en la sien. El miedo le dejó algo peor: una imagen de Lucía sola, llorando.

Elena lloró esa noche con la cara enterrada en la almohada, y al amanecer se levantó con el mismo gesto que levantan las madres cuando ya no pueden darse el lujo de caer.

Volvió a la cárcel con el labio partido.

Don Ricardo se puso de pie, furioso.

—¿Quién le hizo esto?

—Los hombres de su primo —dijo Elena—. Pero no voy a parar.

Él quiso rogarle que se detuviera. Lo intentó. Lo dijo con voz quebrada.

—Prefiero morir yo… antes de que les pase algo a usted o a su hija.

Entonces Elena explotó, pero no con gritos. Con verdad.

—¿Sabe por qué no puedo detenerme? Porque usted fue el único que me miró como humana. Y cuando mi hija lo vio llorando en cadenas, reconoció ese dolor… el mismo que yo vi en el espejo durante años. Si lo dejan morir, no muere solo usted, don Ricardo… muere la idea de que la justicia existe.

Hubo un silencio tan pesado que hasta las cadenas parecieron callar.

Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba: don Ricardo, con las manos temblorosas, le limpió una lágrima del rostro con la punta de los dedos.

—Usted ya se salvó, Elena —susurró—. No por mí. Por su coraje.

Faltaban tres días para la ejecución cuando Elena hizo lo imposible: viajó a Querétaro, buscó a la viuda de un hombre muerto en una riña de cantina —un supuesto “asesino a sueldo” que había desaparecido demasiado conveniente— y la mujer, con lágrimas y rabia, le reveló lo que su esposo le había confesado antes de morir:

—Vio a don Eduardo empujar al socio al pozo… y luego lo compraron para callar.

Elena regresó con la evidencia apretada contra el pecho, como si fuera un corazón prestado.

Ese mismo día, el gobernador regional, don Salvador Carranza, se presentó en la cárcel acompañado por un abogado respetado: don Mateo Ruiz.

Y por primera vez en meses, las cadenas de don Ricardo fueron retiradas.

La ejecución quedó cancelada.

El primo Eduardo fue arrestado.

Y el pueblo, que ya se preparaba para mirar una muerte pública como espectáculo, tuvo que tragarse el escándalo más grande de su vida: la lavandera despreciada había derrotado a la mentira poderosa.

Pero la verdadera batalla no terminó ahí.

Cuando don Ricardo fue declarado inocente, surgieron panfletos anónimos por las calles. Contaban el pasado de Elena con morbo, exagerado, cruel, sucio. La señalaban. La insultaban. Le arrojaron una piedra a la ventana de su casa.

Una noche, Elena se quebró.

—Ya no puedo —lloró—. Nos vamos a morir de hambre. Y Lucía tiene miedo.

Don Ricardo la abrazó con una fuerza que no era posesión, sino promesa.

—No te pido que borres tu pasado —le dijo—. Te pido que te enorgullezcas de haber sobrevivido. Eso no es vergüenza, Elena… es valentía.

Y ahí, en esa casa humilde que olía a jabón y maíz, lo dijo sin escaparle al filo de las palabras:

—Podría enamorarme de ti… si es que no estoy empezando ya.

Elena tembló.

Porque por primera vez, alguien no quería salvarla como se salva a una pobrecita, sino amarla como se ama a un igual.

El golpe final llegó en la Plaza Principal, el día en que el gobernador devolvió públicamente el título y las propiedades a don Ricardo. Todo el pueblo estaba reunido, esperando discursos y formalidades. Elena quiso quedarse atrás, escondida entre la gente, con Lucía apretándole la mano.

Pero don Ricardo la buscó con la mirada.

Y la llamó por su nombre frente a todos.

—Elena Montoya, suba.

El murmullo fue como un animal inquieto. Ella caminó con las piernas temblorosas. Subió al estrado. Y don Ricardo habló con voz firme:

—Esta mujer fue llamada indigna por muchos de ustedes. Yo la llamo heroína. Me salvó cuando todos me dieron por muerto. Arriesgó su seguridad y la de su hija por justicia, sin pedir nada a cambio.

Luego hizo algo que dejó al pueblo sin respiración.

Se arrodilló.

—Elena… ¿aceptas casarte conmigo?

El silencio fue absoluto. Elena miró a Lucía. La niña sonreía con toda el alma, como si el mundo por fin se acomodara donde siempre debió estar.

Elena tragó saliva.

El miedo gritaba. La sociedad amenazaba. Las clases se interponían.

Pero el amor… el amor era una decisión.

—Sí —dijo Elena, primero bajito… y luego fuerte—. Sí, acepto.

Los aplausos nacieron tímidos y crecieron como lluvia. Algunos no aplaudieron. Otros lloraron. Muchos entendieron tarde que la dignidad no se hereda: se elige.

Se casaron en una capilla pequeña, no en la iglesia de los ricos. Con mineros, lavanderas, comerciantes humildes. Con pan, música y vino de la tierra. Con Lucía lanzando flores y riéndose como si el cielo le hubiera dado permiso de ser feliz.

Y los años hicieron lo suyo.

Doce años después, en 1899, la hacienda de don Ricardo ya no era solo un símbolo de poder, sino un lugar de justicia: salarios dignos en las minas, escuela para hijas de obreras, un fondo para viudas, un comedor comunitario.

Lucía, ya de diecisiete, leía medicina y soñaba con curar a los pobres. Los hijos pequeños corrían bajo los árboles, y Elena —la misma mujer que lavaba ropa con manos sangradas— caminaba por el jardín con una paz que no era regalo… era conquista.

Una tarde, mientras el sol se hundía entre jacarandas, Lucía abrazó a su madre y le susurró:

—Mamá… ¿valió la pena?

Elena la besó en la frente, con la serenidad de quien sobrevivió al fuego.

—Siempre vale la pena, hija. Porque la verdad tarda… pero llega. Y porque el amor de verdad no pregunta de dónde vienes. Pregunta quién decides ser.

Y el viento, suave, movió las hojas como si el mundo entero estuviera de acuerdo.

News

Mi esposo fue hospitalizado después de un accidente de coche. Noté que la anciana en la cama de al lado estaba completamente sola, así que comencé a llevarle comida tres veces al día. Un día, me entregó un billete antiguo y dijo algo que me dejó en shock…

El día que mi esposo, Javier Morales, fue hospitalizado después de un grave accidente de coche, sentí que mi vida se…

Nunca les dije a mis padres que era jueza federal. Para ellos, yo seguía siendo la hija fracasada, mientras mi hermana era la favorita. Un día, ella tomó mi coche y cometió un atropello con fuga. Mi madre me agarró y gritó: —¡No tienes futuro! ¡Di que tú conducías! Yo me mantuve tranquila y le pregunté a mi hermana: —¿Fuiste tú y huiste? Ella respondió con burla: —Sí. ¿Quién te va a creer? Eso bastó. Saqué mi teléfono y dije: —Abramos el tribunal. Tengo las pruebas.

Nunca les dije a mis padres que era jueza federal. Para ellos, yo seguía siendo la hija que “abandonó la…

Rieron cuando la viuda plantó árboles alrededor de la casa… hasta que el viento y la nieve pararon

Rieron cuando la viuda plantó árboles alrededor de la casa… hasta que el viento y la nieve pararon Las…

Prisionera GENIA JUDÍA: ¡Vivió 15 años en un árbol y regresó!

Prisionera GENIA JUDÍA: ¡Vivió 15 años en un árbol y regresó! Europa central, primavera de 1944. Era una mañana…

Todos lo daban por MUERTO… pero el MILLONARIO vivía con una MUJER HUMILDE y sus HIJOS en el olvido

Todos lo daban por MUERTO… pero el MILLONARIO vivía con una MUJER HUMILDE y sus HIJOS en el olvido La…

“Si comparto mi galleta, ¿te quedas?” —le preguntó la hija del director ejecutivo a una madre soltera pobre en el avión.

“Si comparto mi galleta, ¿te quedas?” El vuelo de madrugada de Boston a Denver iba casi en silencio. La cabina…

End of content

No more pages to load