En la penumbra de su apartamento con vista a Los Ángeles, Keanu Reeves estaba sentado solo a la mesa de la cocina.

La ciudad afuera brillaba en un neón herido — todo movimiento, todo ruido — pero allí dentro, el tiempo se había detenido.

Solo se oía el golpeteo de la lluvia contra la ventana y el leve zumbido del refrigerador llenando el silencio entre respiraciones.

Frente a él, una taza de café ya fría.

A su lado, un pequeño sobre — del tipo que guarda una vida entera de palabras nunca enviadas.

El papel estaba arrugado, los bordes suaves de tanto doblarlo y desdoblarlo.

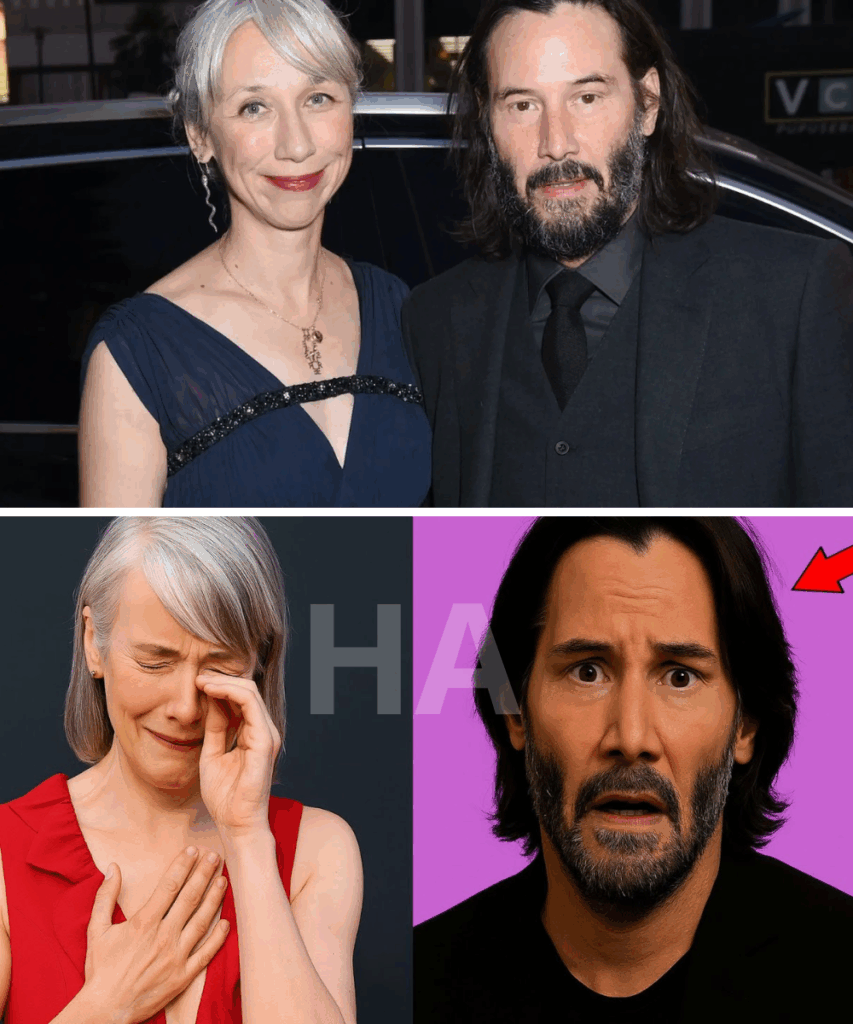

Su nombre aún estaba escrito allí, con su letra: Alexandra.

Trazó las letras con el dedo, como si tocara un recuerdo.

Todavía podía escuchar su risa — esa que hacía desaparecer todo lo demás.

Solía llenar el apartamento como la luz del sol, rebotando en las paredes, envolviéndolo por completo.

Ahora el lugar era solo… ecos.

Hubo un tiempo en que creyó en las segundas oportunidades.

Que tal vez el universo era lo bastante amable como para darle a personas como él otra posibilidad de paz.

Pero la vida tenía su propio ritmo cruel — uno que quitaba más de lo que daba.

En la encimera, una foto boca abajo.

No había podido mirarla en semanas.

Se decía a sí mismo que la guardaría algún día, pero nunca lo hacía.

Quizás no quería olvidar.

Quizás olvidar se sentía como traición.

Susurró hacia la habitación vacía:

—Te reirías de mí ahora, ¿verdad?

El silencio respondió.

Se recostó en la silla, cerrando los ojos.

Por un momento, casi pudo sentir su presencia — el leve aroma a lavanda, la forma en que tarareaba viejas canciones mientras preparaba café, su mano sobre su hombro, recordándole: Aún estás aquí.

Pero la ilusión se rompió cuando el trueno cruzó el cielo.

El momento se deshizo, y la soledad volvió como una marea.

Se levantó, inquieto, caminando por el apartamento.

Cada paso crujía con memoria.

En el estante, un libro gastado — El extranjero, de Camus — el que ella le había regalado, con páginas llenas de subrayados y notas.

Lo tomó y lo abrió al azar.

En los márgenes, su letra murmuraba:

“No podemos elegir lo que nos sucede, solo cómo lo enfrentamos.”

Sonrió — una sonrisa rota, distante.

—Siempre supiste encontrar sentido en el caos — murmuró.

La lluvia caía con más fuerza.

Las luces afuera titilaban.

Muy abajo, una sirena sonó — otro recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando él no podía hacerlo.

Caminó hasta la ventana y miró hacia abajo.

La ciudad relucía como una herida — hermosa desde lejos, pero dolorosa de cerca.

Susurró al vacío:

—Ojalá hubieras podido quedarte lo suficiente para ver esta vista.

Un relámpago iluminó el apartamento — revelando todo lo que había dejado intacto:

su chaqueta en el perchero, su taza aún en la encimera, un cuadro a medio terminar apoyado contra la pared.

No podía mover nada de eso.

Sentía que si lo hacía, ella desaparecería por completo.

Volvió a sentarse y tomó la carta otra vez.

La tinta se había desvanecido un poco, pero conocía cada palabra de memoria.

La había escrito la noche después de que ella se fue.

No porque creyera que la leería — sino porque no sabía otra manera de respirar.

La desplegó lentamente.

Su voz apenas audible llenó el silencio mientras la leía en voz baja:

“Una vez dijiste que el amor no es lo que nos salva, sino lo que nos destruye — pero que es una destrucción que vale la pena vivir.

Nunca te di las gracias.

No por creer en mí cuando yo no lo hacía.

No por las noches en que te quedaste cuando yo quería desaparecer.Viste al hombre detrás del ruido, y te quedaste el tiempo suficiente para que yo también pudiera verlo.

Si hay otro mundo después de este, no me esperes allí.

Solo recuerda que en cada atardecer que vea, estaré buscándote en él.”

Volvió a doblarla, con las manos temblorosas.

Afuera, la lluvia empezaba a calmarse.

La tormenta pasaba.

Se levantó, caminó hacia la ventana y presionó la carta contra el vidrio — mirando las luces de la ciudad difuminarse detrás de ella.

Luego, con un suspiro tranquilo, la dejó caer.

El papel descendió girando por el aire como una hoja que muere, hasta desaparecer en la noche.

Se quedó allí, con la mirada fija en las calles húmedas, hasta que su reflejo se convirtió en una sombra más en el cristal.

En algún lugar profundo, algo se movió — no era sanación, ni cierre… solo quietud.

Esa quietud que llega cuando el dolor finalmente se queda sin lugares donde esconderse.

Susurró su nombre por última vez — suave, apenas un aliento.

Y por primera vez en meses, el apartamento no se sintió completamente vacío.

Parecía que ella aún estaba allí — en el eco de la lluvia, en el cuadro inacabado, en el leve murmullo de la ciudad abajo.

Apagó todas las luces, excepto una — la pequeña lámpara junto a la ventana.

Esa junto a la que ella solía leer.

Luego volvió a sentarse, respiró despacio y simplemente observó el amanecer arrastrarse por el horizonte.

Cuando la primera luz tocó el cristal, susurró:

—Está bien. Lo intentaré de nuevo mañana.

Y, por un instante fugaz, el hombre cansado del reflejo casi pareció alguien que volvía a creer en la esperanza.

News

PARTE 2: “LA RISA AL OTRO LADO”

El sonido del teléfono pegado a mi oreja era lo único estable en la cocina. Todo lo demás se había…

PARTE 2: “LO QUE ESTABA ESPERANDO EN EL UMBRAL”

—¿Mi… qué? —se me salió, bajito, como si la palabra me quemara la lengua. Carmen tragó saliva. Sus manos temblaban…

PARTE 2: “LA FECHA EXACTA”

Me quedé pegada a la pared como si la pintura me pudiera tragar. El corazón me daba golpes secos, como…

Durante 16 años, mi nuera “se olvidó” de invitarme a los cumpleaños. “Es una tontería, mamá”, repetía mi hijo. Pero en los 16 de mi nieta, con 300 invitados, volví a quedar fuera. Contraté a un detective… y lo que dijo me heló la sangre: “Señora, ella le contó a todos que usted estaba muerta desde hace diez años”. Así que aparecí en la fiesta. Sonreí. “¿Me extrañaron?” Y entonces, todo cambió…

Durante dieciséis años, mi nuera Lucía “se olvidó” de invitarme a los cumpleaños de mis nietos. Yo, Carmen Ríos, me…

“No eres invitada, se rió mi hermana. Estás aquí para cuidar a mis hijos. Tragué saliva y sonreí. Por dentro, algo se rompió. Esa noche, mientras la casa dormía, susurré: ‘Esto se acaba ahora’. Cerré la maleta, cambié el código de la cerradura y me fui sin mirar atrás. Ellos pensaban que controlaban el viaje… pero no sabían quién tenía el final.”

Me llamo Lucía Moreno, tengo treinta y dos años y nunca pensé que un viaje familiar pudiera romper algo tan profundo….

En plenas vacaciones en el Caribe, mi suegra soltó, fría: “Aquí solo se quedan los de sangre noble”. Mi esposo asintió sin mirarme: “Cariño… deberías irte”. Sentí el golpe, pero sonreí. Llamé al guardia y dije en voz baja: “¿Puede escoltarlos fuera… de MI resort?” Sus rostros se deshicieron cuando vieron mi nombre en cada edificio. Y entonces, mi marido susurró algo que jamás debí escuchar…

En la primera mañana de nuestras vacaciones familiares en Punta Cana, yo, Valeria Montes, bajé al desayuno con un vestido…

End of content

No more pages to load