El viento del invierno soplaba con la fuerza de quien lleva años esperando decir una verdad. Era medianoche en Nueva York, y Charles Whitaker caminaba solo por Central Park, con el abrigo cerrado hasta el cuello y la cabeza llena de balances, cifras y reuniones.

No esperaba encontrar a nadie. Mucho menos a ella.

Al principio, fue solo una silueta más sobre un banco. Una figura encogida, cubierta por un abrigo raído. Charles había aprendido a no mirar. A no sentir. A seguir caminando.

Pero algo lo detuvo.

Un giro casi imperceptible del cuerpo dormido. Un mechón de cabello rizado sobresaliendo por debajo de la capucha. Y entonces, lo sintió: esa punzada, esa certeza incómoda. Dio un paso atrás, miró con más atención… y el mundo pareció detenerse.

—¿Maya? —susurró, más como una pregunta que como una afirmación.

Se acercó. Su rostro pálido descansaba sobre el pecho, con los labios amoratados y los dedos agarrotados alrededor de un papel arrugado. Charles se arrodilló, sintiendo por primera vez en años que el concreto helado dolía.

Abrió con cuidado la mano de Maya. El papel era una factura médica. El nombre en la parte superior le resultó conocido: Dolores Williams. La madre de Maya. La deuda: más de mil cuatrocientos dólares. Fecha límite: dos días antes.

Junto al papel, unos pocos billetes doblados: quizás ochenta dólares en total. Todo lo que tenía.

Charles se quitó el abrigo sin pensarlo, cubriéndola con torpeza. Sus dedos marcaron el 911 mientras el corazón le retumbaba en el pecho.

—Aguanta, Maya… por favor, aguanta.

Horas después, Charles se encontraba en la sala de espera del hospital St. Luke’s, sin abrigo, con la factura apretada en la mano como si fuera una sentencia. A su alrededor, las luces parpadeaban, los pasos resonaban… pero él solo pensaba en su error.

Recordaba claramente la mañana en que la despidió.

Había sido un día más, según su antigua lógica. Eran las siete con tres minutos. El desayuno no estaba listo. El periódico estaba desordenado. Y Maya, puntual siempre, había llegado jadeando, con el cabello húmedo y los ojos cansados.

—Lo siento, señor, el tren se retrasó —dijo con voz apagada.

Él no preguntó más. No quiso saber. Solo dijo: “Estás despedida”, y volvió a su café.

Ahora comprendía lo que no quiso ver: Maya venía de otro trabajo. Tal vez una cocina. Tal vez limpiando otro piso ajeno. Todo para pagar una factura médica. Todo para salvar a su madre.

Un joven doctor interrumpió sus pensamientos.

—Está estable. Tendrá que descansar, pero se recuperará.

Charles pidió verla. Cuando entró en la habitación, ella dormía aún, conectada a una sonda de oxígeno, la piel un poco más cálida. Se sentó a su lado, en silencio.

—No lo supe —susurró—. Pero eso no es excusa. No pregunté. No me importó.

Dejó el dinero cuidadosamente junto a la factura y, sobre su tarjeta de presentación, escribió: No deberías haber peleado sola. Ahora te veo. Déjame ayudarte.

Y por primera vez en mucho tiempo, Charles Whitaker no quiso escapar de lo que sentía.

Al día siguiente, Charles fue al hospital donde estaba registrada la deuda y pagó el saldo completo sin vacilar. No lo hizo por compasión. Lo hizo por justicia.

Después, volvió al hospital y esperó junto a Maya. Ella ya estaba consciente. Cuando lo vio, su expresión se endureció.

—¿Qué hace aquí, señor Whitaker?

—Solo quería saber si estabas bien —respondió, sincero.

Ella no dijo nada. Sus dedos jugueteaban con la sábana, tensos.

—Vi la factura —añadió él—. Ya está cubierta. Completamente.

—No pedí limosna —dijo Maya, conteniendo las lágrimas.

—Y esto no es limosna. Es reconocimiento. Es… un intento de hacer lo correcto.

Le entregó una carpeta.

—Quiero que vuelvas —dijo—. No como empleada doméstica. Como directora de bienestar laboral. Necesito a alguien que entienda lo que es no ser visto.

Maya no respondió. Solo asintió levemente. Charles se retiró, sin presionar. Pero sabía que algo, aunque fuera diminuto, había cambiado.

Una semana después, Maya fue dada de alta. Aún no tenía hogar. Las calles eran peligrosas y las noches más frías que nunca. Afuera de un deli, abrazando un café caliente, vio acercarse un auto negro. Charles bajó.

—No vine a hablar del trabajo —dijo—. Solo a llevarte a casa. No es una petición. Es algo que no pienso fallar de nuevo.

Maya lo miró largo rato, luego aceptó. Subió al auto. En silencio, recorrieron la ciudad hasta llegar a la mansión Whitaker.

Pero esta vez, no fue enviada a las habitaciones de servicio.

Charles la condujo al solárium. Una habitación cálida, llena de luz, con una cama real, una manta gruesa y flores secas en un jarrón.

—Era la habitación favorita de mi madre —dijo él—. Decía que la luz de la mañana hacía que todo pareciera posible.

Maya no dijo nada. Pero esa noche, por primera vez, durmió sin miedo.

Pronto, aceptó el puesto.

El primer día, recorrió los pasillos de la empresa. Los empleados la miraban, confundidos. Algunos la recordaban. Otros no. Pero todos escucharon cuando se presentó ante el personal de limpieza, no como jefa, sino como aliada.

—Quiero escucharlos —dijo—. Sus historias importan. Ustedes importan.

Las quejas llegaron como un río contenido. Horas extras no pagadas. Supervisores abusivos. Equipos defectuosos. Maya anotó cada palabra, no en computadora, sino a mano. Mirándolos a los ojos. Como nadie lo había hecho antes.

Llevó esas notas a Charles.

—No construiste esta empresa sobre el miedo, pero lo heredaste. Y por mucho tiempo, lo permitiste crecer.

Él no discutió. Le dio acceso total. Archivos, auditorías, historial de contratos. Todo.

Y ahí, comenzó el verdadero cambio.

Días después, descubrieron algo más profundo: una sala oculta en el tercer sótano. Un cuarto sin registros, sin cámaras. Dentro, cientos de documentos: quejas suprimidas, acuerdos de silencio, pruebas de acoso ignoradas. Era el corazón oscuro de la empresa.

Maya y Charles lo enfrentaron juntos.

Langley, el jefe de seguridad, fue suspendido. Se inició una auditoría externa. Maya revisó cada nombre, cada historia. Llamó a ex empleados. Escuchó lágrimas que llevaban años esperando salir.

Y entonces, habló.

Frente a toda la empresa. Frente a la prensa.

—Fui una trabajadora invisible —dijo—. Barría estos pisos y nadie me veía. Pero hoy, mi voz no es solo mía. Es la de todos los que fueron ignorados.

Las paredes de Whitaker Enterprises temblaron, no por miedo, sino por esperanza.

Cuando las puertas se abren

Las semanas siguientes fueron un torbellino. Dentro de Whitaker Enterprises, ya nada era igual. Algunos ejecutivos renunciaron. Otros resistieron el cambio, murmurando en pasillos, evitando a Maya como si su sola presencia fuera un espejo demasiado honesto.

Pero Maya no se detuvo.

A cada paso, recordaba los años en que dormía sobre toallas dobladas en un cuarto de almacenamiento. Recordaba la dignidad de su madre, incluso cuando el cuerpo ya no le respondía. Y con cada archivo que revisaba, con cada voz que rescataba del silencio, sentía que esas memorias se transformaban en fuerza.

La transformación no era solo estructural. Era humana.

Maya instituyó sesiones de escucha abiertas, donde cualquier trabajador —desde el conserje hasta el jefe de tecnología— podía hablar sin miedo. Propuso un comité de ética independiente. Exigió contratos transparentes. Se acabaron los jefes invisibles y los pasillos del miedo.

Y poco a poco, los pasillos empezaron a hablar.

Un lunes por la mañana, Maya llegó y encontró una flor sobre su escritorio. Una margarita sencilla, envuelta en una servilleta de cafetería. No había nombre, solo un garabato: “Gracias por vernos.”

Sonrió. Fue el tipo de detalle que vale más que un bono.

Pero no todo era esperanza. Las amenazas aumentaron. Rumores, correos anónimos, documentos alterados. Incluso Charles fue llamado a una sesión privada con parte del consejo directivo. Querían detener a Maya. Decían que su presencia era disruptiva.

—Claro que lo es —dijo Charles—. Disruptiva como la verdad. Y no pienso dejar que se vayan sin oírla.

Apoyó a Maya públicamente. Se alió con ella. Y eso le costó amigos. Pero también le devolvió la conciencia que había enterrado hacía años, junto a la memoria de su madre.

Una noche, Maya recibió un sobre sin remitente. Dentro, una vieja fotografía del personal de limpieza. En ella, ella misma, años atrás, con un uniforme y una sonrisa cansada. A su lado, el señor Booker, su antiguo supervisor. El hombre que le enseñó a limpiar el mármol “como si lo tocara la luz”.

Debajo, un mensaje manuscrito:

“No olvides de dónde vienes. Porque ahí también vive tu fuerza.”

Maya lo guardó en su cartera. Esa noche lloró en silencio, no por tristeza, sino porque, por primera vez, el pasado ya no dolía. Se había convertido en raíz.

La gran prueba llegó cuando Maya convocó a una asamblea general. Nadie lo había hecho antes. En la sala estaban todos: obreros, administrativos, abogados, inversores.

Tomó el micrófono y habló.

—Sé que algunos quisieran que callara. Que todo volviera a como era. Pero no vine a reclamar lo que me negaron. Vine a construir lo que nos merecemos.

La sala quedó en silencio. Y entonces, alguien se puso de pie. Era Tamika, una guardia de seguridad.

—Maya me vio cuando nadie más lo hizo. Gracias a ella, hoy puedo decir que mi historia importa.

Después habló un joven del área de TI. Luego una mujer del servicio de comedor. Una tras otra, las voces se alzaron. El eco de los invisibles llenó la sala.

Epílogo: El lugar donde el alma respira

Un año después, Maya caminaba por el lobby renovado de Whitaker Enterprises. Ahora, las paredes tenían retratos de empleados reales. Junto a cada imagen, un pequeño texto: su historia, su aporte, su nombre completo.

En el centro del hall, una placa decía:

“Aquí, cada voz cuenta. Aquí, cada historia importa.”

Maya se detuvo frente al retrato de su madre, parte del mural conmemorativo del nuevo programa de becas “Gracia”, en honor a los trabajadores y sus familias.

Ese día, Charles la encontró en el solárium —el mismo que una vez fue refugio— y le dijo:

—Están pidiendo que hables en la Cumbre Internacional de Empresas Éticas. ¿Qué quieres que diga?

—Que todo cambió —respondió Maya—. No porque una empresa decidió hacer marketing social. Sino porque un hombre se detuvo. Y por primera vez, vio.

Lo miró con una sonrisa tranquila.

—Y porque una mujer, cansada de ser invisible, eligió quedarse de pie.

Última escena

En una escuela pública del Bronx, una niña leía en voz alta una historia impresa en el boletín escolar.

—”Maya Williams, de empleada doméstica a directora de transformación social. No cambió el mundo en un día. Pero sí cambió uno. Y ese mundo cambió a otros.”

La maestra sonrió.

—¿Y qué aprendimos, chicos?

Un niño alzó la mano:

—Que las personas importantes no siempre llevan corbata. A veces, llevan una escoba… y una promesa.

News

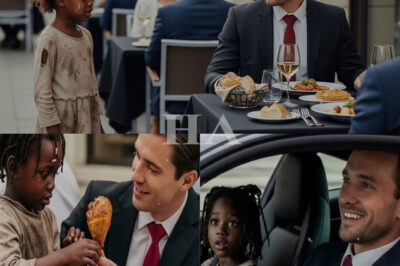

Cuando una niña hambrienta pidió compartir su cena, un millonario encontró algo que había perdido hacía mucho: su humanidad.

El restaurante “El Mirador de Mercer” brillaba con luz tenue y discreta sofisticación. Era uno de esos lugares donde las…

A Millionaire Visited His Ex Wife To See His 8 Years Old Son… And Was Shocked When He Saw Him

Un padre, un hijo y el viaje de regreso del olvido hacia el amor Las llantas del Mercedes negro crujieron…

🌟 Poor Girl Asks Paralyzed Millionaire “Trade Your Leftovers for a Cure” He Laughs — Then Everything

Poor Girl Asks Paralyzed Millionaire “Trade Your Leftovers for a Cure” He Laughs La brisa fría de diciembre acariciaba las…

“Bajo el Puente, Nació un Milagro” Del abandono a la esperanza: la historia de una niña que cambió el destino de tres vidas para siempre

La lluvia acababa de cesar, pero las nubes seguían colgadas del cielo como un presagio. El aire de Lagos aún…

Desde el Sótano Hasta la Justicia, la historia de una mujer que desafió los prejuicios con dignidad, coraje y conocimiento

La Ciudad de México dormía bajo un cielo encapotado. En los edificios altos, las ventanas reflejaban un cielo gris que…

The Billionaire Saw A Poor Little Girl Wearing His Long -Lost Necklace . What He Did Next Shocked …

Una niña, un secreto olvidado y el reencuentro inesperado que cambió tres vidas para siempre Naomi siempre había sido una…

End of content

No more pages to load