La luz del amanecer se filtraba con suavidad por las cortinas del pequeño apartamento en Coyoacán, uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México.

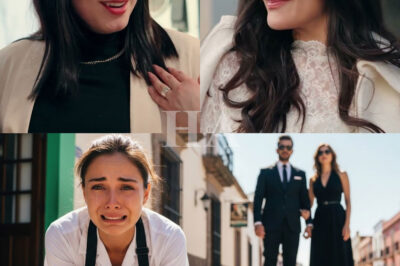

En el baño, Mariana Gutiérrez se enfrentaba a su reflejo. Tenía 28 años y los ojos cargaban más años de los que había vivido. Frente al espejo, difuminaba con pulso tembloroso el maquillaje sobre un moretón que asomaba en su pómulo derecho. Un movimiento que había repetido tantas veces que se había vuelto parte de su rutina matutina.

—Solo fue un accidente —se murmuraba, recordando las palabras de Carlos la noche anterior—. Estaba estresado… no volverá a pasar.

Carlos era su esposo desde hacía tres años. Lo había conocido en la universidad, donde ella estudiaba enfermería y él arquitectura. Era encantador, inteligente, un soñador que hablaba de diseñar edificios que cambiaran la vida de las personas. Se enamoró de su sonrisa, de su forma de escuchar, de su promesa de construir un futuro juntos.

Durante los primeros dos años de matrimonio todo pareció cumplir ese sueño. Viajaron, ahorraron, incluso comenzaron a hablar de tener hijos. Pero todo se vino abajo cuando Carlos perdió un importante proyecto en su despacho. Dejó de dormir, comenzó a beber. Primero fueron palabras hirientes. Luego, empujones. Después, puñetazos.

Aquella mañana, como tantas otras, Carlos había despertado como si nada. Preparó café, la saludó con una sonrisa apagada y evitó mirarla a los ojos.

—Lo siento por lo de anoche. Te juro que no volverá a pasar —dijo mientras le alcanzaba una taza.

Mariana asintió en silencio. Ya no creía en sus palabras, pero tampoco tenía fuerzas para pelear. Su cuerpo dolía. Su alma más.

Ese fin de semana, irían a visitar a los padres de Carlos. Ella calculaba mentalmente si el moretón se cubriría por completo con maquillaje.

Doña Guadalupe, la madre de Carlos, era una mujer de carácter firme. Siempre había sido cortés con Mariana, aunque distante. Mariana temía que cualquier error, cualquier debilidad, la hiciera perder respeto ante esa mujer criada en un México más rígido.

Mientras trabajaba su turno en el hospital, Mariana atendía a pacientes con heridas visibles… y otras invisibles. Una compañera, Elena, notó su distracción.

—¿Estás bien? —preguntó con preocupación.

Mariana solo sonrió. —Turnos seguidos. Estoy un poco cansada.

Elena no insistió, pero su mirada decía lo contrario. Mariana sintió culpa. ¿Cómo podía, siendo enfermera, no aplicarse los mismos consejos que daba a pacientes víctimas de violencia?

Esa noche, mientras cenaban, Carlos mencionó de nuevo el viaje. Su madre había estado preguntando por ella. Mariana sintió una punzada en el estómago.

El sábado, en casa de los suegros, todo parecía normal. Doña Guadalupe les recibió con chiles en nogada y un abrazo más corto para Mariana. Durante la comida, Carlos habló de su trabajo como si nada hubiera pasado. Mariana fingía sonreír. Nadie notaba el dolor en sus costillas. O eso creía.

Después del almuerzo, mientras los hombres veían fútbol, doña Guadalupe la llevó a la cocina.

—¿Cuánto tiempo llevas con ese dolor? —preguntó sin rodeos.

Mariana fingió sorpresa. —¿Qué dice?

—No engañas a mis ojos viejos —replicó la mujer con calma—. Te vi moverte. Sé lo que estás ocultando.

El silencio llenó el aire espeso con olor a café de olla. Guadalupe continuó:

—Mi madre decía que una mujer debía soportarlo todo. Yo también lo creí… hasta que casi pierdo a mi esposo y a mí misma.

Entonces, con voz quebrada, confesó que don Ricardo había sido violento años atrás. Pero con ayuda, había cambiado.

—Tú no tienes que esperar décadas —dijo mientras le tomaba la mano—. Tienes opciones.

Antes de que Mariana pudiera responder, Carlos entró. —¿Todo bien?

—Perfecto —dijo su madre con una sonrisa que ocultaba todo.

Aquella conversación encendió una chispa. Mariana comenzó a investigar discretamente. Descubrió líneas de ayuda, refugios, asesoría legal. Elena le puso en contacto con una psicóloga. También comenzó a guardar dinero en un sobre, escondido entre libros de medicina en la biblioteca del hospital.

Entonces llegó el golpe final. Un test de embarazo. Positivo.

Mariana no sabía si llorar o gritar. Tenía una vida dentro… ¿cómo podía protegerla en ese ambiente? Esa misma noche, intentó hablar con Carlos.

—Estoy embarazada —dijo con un hilo de voz.

Carlos primero quedó mudo. Luego explotó.

—¡Justo ahora! ¡Cuando todo me sale mal! ¿Cómo se supone que vamos a criar un hijo?

La discusión escaló. El tequila avivó su furia. Golpeó la mesa. Rompió vasos. Y finalmente, la golpeó a ella. Esta vez, con más fuerza que nunca.

Mariana se acurrucó, protegiendo su vientre. No pensaba en sí misma. Solo en el bebé.

Cuando Carlos se quedó dormido, ella ya tenía un plan. Empacó documentos, ropa, algo de dinero. Dejó una nota: Necesito pensar.

Al amanecer, se fue. Elena la recibió con una manta, lágrimas en los ojos y una cita médica ya agendada.

—Estás a salvo —le dijo.

En el hospital, la ecografía confirmó que el bebé estaba bien. Pero sus contusiones eran serias. El médico insistió en reportar el caso. Mariana dudaba. Tenía miedo.

—No estás sola —repitió Elena.

Y por primera vez, Mariana creyó en esas palabras.

Tres semanas después, viviendo con Elena, Mariana reconstruía su vida. La terapia le ayudaba. No había vuelto a ver a Carlos, pero sí a sus suegros.

Se encontraron en un café. Doña Guadalupe lloró al verla. Don Ricardo, visiblemente afectado, le pidió perdón.

—Mi hijo te falló. Pero yo también. Quizá le enseñé, sin querer, que era normal.

Mariana habló del embarazo. Mostró la orden de restricción. Les dijo que no volvería.

—¿Podremos conocer al bebé cuando nazca? —preguntó Guadalupe con humildad.

Antes de que respondiera, Carlos apareció. Borracho.

—¿Una reunión familiar sin mí? ¡Bravo!

El escándalo creció. Clientes llamaron a la policía. Mariana se mareó. Sintió una punzada aguda. Y se desmayó.

Despertó en una cama de hospital. Elena le sostuvo la mano.

—Estás bien. El bebé también.

Guadalupe estaba en la habitación.

—Carlos fue detenido. Violó la orden.

—Quizá esto le haga tocar fondo —dijo con dolor—. Pero lo importante es que tú estás bien.

En los meses siguientes, Mariana consiguió su propio apartamento. El embarazo progresó sin complicaciones. Dio a luz a una niña: Lucía.

La fundación Después de la tormenta nació poco después, ayudando a mujeres en situación de violencia. Mariana daba charlas, ofrecía apoyo. Su experiencia se volvió guía para otras.

Carlos cumplió condena breve. Salió sobrio y en terapia. Pidió conocer a su hija en visitas supervisadas. Nunca intentó volver con Mariana. Solo quería ser un buen padre.

Cinco años después, Después de la tormenta tenía tres sedes en distintos estados. Mariana coordinaba programas, seguía trabajando como enfermera y criaba a una niña valiente.

Una noche, Lucía le dijo:

—Mamá, en la escuela nos pidieron escribir sobre un héroe. Yo escribí sobre ti.

Mariana no contuvo el llanto. Todo el dolor, todo el camino, había valido la pena.

—Todos podemos ser valientes, mi amor —le susurró—. Solo necesitamos recordar que merecemos una vida sin miedo.

Y mientras Lucía dormía, Mariana supo que había pasado la tormenta. Pero lo más importante: ahora ella era el faro para otras mujeres atrapadas en la oscuridad.

News

Casados por 40 Años, Él Siempre Cerraba el Galpón… Tras Su Muerte, Ella lo Abre y Queda en Shock

Durante 40 años, Carmen creyó conocer al amor de su vida. Pero tras su muerte, una simple llave reveló un…

Cuando una niña sucia y temblorosa pidió leche con la promesa de pagarla al crecer, no imaginó que estaba por cambiar tres vidas para siempre.

El supermercado estaba casi vacío. Un lunes por la tarde, con las luces frías encendidas a medias, apenas se escuchaban…

Javier la abandonó por su pobreza sin saber que era millonaria

La mesera que fue rechazada por pobre resultó ser la heredera de una de las familias más poderosas del país….

Mi Hijo Me Mandó A Vivir A La Azotea… No Imaginó Lo Que Encontré En El Último Cajón De Mi Esposo

Cuando su hijo la relegó a vivir en la azotea de la casa que ella construyó, Rosario descubrió que el…

Todas las noches, una niña se acurrucaba en el mismo banco del parque con su osito de peluche. Sin almohada ni manta, solo el frío aire de la noche. Cuando un adinerado empresario finalmente se detuvo a preguntarle por qué, su respuesta lo hizo llorar.

Cada noche, una niña pequeña se acurrucaba en la misma banca del parque con su osito de peluche. Sin almohada,…

“Nunca soñé con tener mucho… solo con que alguien me abrazara al final del día”, pensó.

Estaba sentado al borde de su cama, en un cuarto de paredes húmedas y piso sin baldosas. Tenía la piel…

End of content

No more pages to load