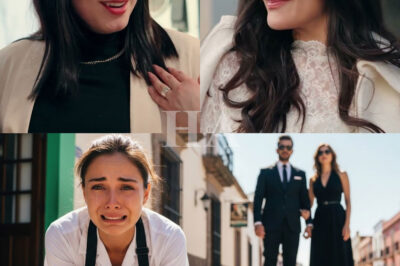

Una mujer traicionada tras dar a luz encuentra fuerza en el lugar más inesperado: dentro de sí misma.

Ana Torres siempre creyó que las grandes tragedias de la vida llegaban sin aviso. Pero en su caso, la herida más profunda llegó justo cuando debería haber sido el momento más feliz de su existencia.

Después de seis años intentando quedar embarazada —con tratamientos costosos, lágrimas silenciosas y pruebas de ovulación apuntadas como ritual en un cuaderno desgastado—, por fin, a sus 33 años, Ana dio a luz a un niño. Lo llamó Martín.

Pesó 3,100 gramos, nació por cesárea en la madrugada del jueves, y cuando lo puso por primera vez sobre su pecho, sintió que por fin tenía un propósito que ninguna pérdida podría borrar.

Lo que Ana no sabía era que, al mismo tiempo, su esposo Juan estaba tomando un café con otra mujer en una terraza de la colonia Roma, planeando su mudanza.

No fue al hospital ese día. Le mandó un mensaje corto: “Estoy terminando un proyecto importante. Mi madre pasará por ustedes.” Ana no respondió. Ya estaba acostumbrada a su ausencia desde hacía meses.

El tercer día tras el parto, regresaron a casa. La suegra la ayudó a bajar del taxi con el bebé en brazos. Ana apenas podía caminar: cada paso era una punzada en el abdomen, cada movimiento, un recordatorio de la herida abierta. Al entrar, esperó ver a Juan con una sonrisa, como en sus sueños de madre primeriza. Pero lo que encontró fue un perfume dulce en el aire… y a una joven de cabello castaño claro, falda roja y blusa entallada, sentada en el sofá como si viviera allí.

—Hola, señora —dijo la joven, cruzando las piernas con elegancia—. No se alarme. No vengo a quitarle nada. Solo a quedarme con lo que me pertenece.

Detrás de ella, apareció Juan. Tranquilo, sin cargar ni una pizca de culpa.

—Madre, ella es Julia. La mujer que amo. Quiero que lo sepas, Ana —dijo mirándola de frente, sin pestañear—. Ya cumplimos el ciclo. Ahora quiero ser libre.

Ana no dijo nada. Apretó a su hijo contra el pecho. No por miedo. Por instinto. Como si el niño sintiera la tensión, se removió levemente, dejó escapar un gemido y volvió a dormirse.

La suegra dejó caer el vaso de agua que llevaba en la mano. El cristal se partió en dos. Nadie lo recogió. Nadie se movió.

Esa noche, Ana no cenó. Se encerró en el cuarto con el bebé, lo cambió con manos temblorosas y se acostó a su lado. El cuerpo le dolía, pero más le dolía el silencio. A la madrugada, intentó darle pecho, pero no salía leche. La fiebre empezó poco después.

Al día siguiente, Julia regresó. Esta vez sola, con un sobre rosa en la mano.

—Aquí hay 50,000 pesos. Tómalos y vete. No te aferres. Nosotros nos encargaremos del resto.

Ana, pálida, recostada en la cama, con el bebé deshidratado por la ictericia, la miró sin parpadear. La suegra entró en ese momento con una taza de té y, al ver el sobre, la estrelló contra el piso.

—¿Qué te pasa? ¿Crees que esto es un mercado?

Julia se encogió de hombros. —Solo quiero hacer las cosas bien —murmuró, antes de marcharse.

Ana no tocó el sobre. Esa noche escribió en su celular una lista: compresas estériles: 380, avena: 450, pañales: 860, taxi al hospital: 1,000. Guardó la nota con la fecha de nacimiento de su hijo como contraseña. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que no quería olvidar lo que costaba sobrevivir sola.

Juan volvió cuatro días después, con un folder en la mano y una pluma azul.

—Es el divorcio. Mutuo acuerdo. No quiero complicar más las cosas.

Ana tomó el bolígrafo, pero su mano tembló. Intentó firmar, pero solo dejó una mancha roja en el papel. Sangraba por una cortadura en el dedo.

—No firmaré nada —dijo con voz baja pero firme.

Juan se encogió de hombros y se fue sin mirar al bebé. Ana se quedó sola, con un nudo en la garganta y la certeza de que no podía quedarse ahí.

La mudanza ocurrió en silencio. Una mochila con ropa, una bolsa con pañales y su laptop vieja envuelta en una toalla. Rentó un cuarto de 10 metros cuadrados, con una ventana que daba al mercado. No era un hogar… aún.

Clara, una amiga de la universidad, le escribió una semana después: “¿Tienes aún el diseño que me enseñaste hace años? Tengo un cliente que busca renovar espacios pequeños.”

Ana lo buscó entre carpetas viejas. Lo retocó durante la madrugada, con el niño dormido a su lado. A las 7:00 a.m. lo envió. A las 10:00, su cuenta bancaria recibió un depósito de 40,000 pesos.

Lloró en silencio. No por el dinero, sino por lo que representaba: valía. Dignidad. Autonomía.

Los meses pasaron. Su trabajo como freelance creció. Diseñaba cafeterías, hostales, casas pequeñas. Todo desde su mesa plegable, con un ventilador que zumbaba como un motor de fe.

Juan, mientras tanto, fue despedido por abuso de autoridad. Julia lo dejó con una nota: “Solo perdí mi tiempo.” Regresó con su madre. La mujer lo recibió sin palabras. Solo le dijo: “Perdiste lo mejor que tenías.”

Intentó ver a su hijo, pero el niño ya hablaba. Y una tarde, en una cafetería, lo miró y preguntó:

—¿Mamá, quién es ese señor?

Ana no respondió. Solo tomó la mano del niño y se marcharon.

Un día, su historia apareció en un blog de arquitectura: “Una casa con luz: diseñada por una madre que reconstruyó su vida.” La foto mostraba a Ana dibujando mientras su hijo jugaba con bloques.

El artículo se hizo viral. No porque fuera trágico, sino porque inspiraba. Ana recibió ofertas de colaboración, invitaciones a ferias de diseño, hasta un mensaje de una fundación para mujeres emprendedoras.

Juan leyó el artículo en su celular, sentado solo en una banca del parque. Quiso escribirle. Solo puso: “Quiero ver a mi hijo.”

Ana nunca respondió.

Una tarde apareció frente a su nuevo departamento. Traía leche importada, un juguete caro, y un sobre grueso con dinero. El niño, al verlo, se escondió detrás de su madre.

—¿Quién es ese señor? —repitió.

Ana se agachó y le dijo con suavidad:

—Alguien que mamá conoció. Pero que ya no forma parte de nuestras vidas.

Juan quiso hablar, pero no pudo. Ana cerró la puerta sin mirar atrás.

Años después, Ana fue invitada a un conversatorio sobre mujeres y resiliencia. Tomó el micrófono, respiró profundo y dijo:

—Dí a luz y mi esposo me pidió el divorcio. Caminé bajo la lluvia con fiebre. Dibujé mi primer plano en un cuarto sin mesa. Hoy tengo una empresa pequeña, un hijo feliz, y un hogar diseñado por mis propias manos. Aprendí que perdonar no siempre es necesario… cuando uno aprende a no cargar con lo que no le pertenece.

El auditorio quedó en silencio. Una mujer aplaudió. Luego otra. Luego todas.

Y Ana, sonriendo, pensó que lo más valioso que había construido… no tenía techo ni paredes.

Era ella misma.

News

Casados por 40 Años, Él Siempre Cerraba el Galpón… Tras Su Muerte, Ella lo Abre y Queda en Shock

Durante 40 años, Carmen creyó conocer al amor de su vida. Pero tras su muerte, una simple llave reveló un…

Cuando Mariana se desmayó frente a su suegra, no solo se rompió el silencio… comenzó su liberación

La luz del amanecer se filtraba con suavidad por las cortinas del pequeño apartamento en Coyoacán, uno de los barrios…

Cuando una niña sucia y temblorosa pidió leche con la promesa de pagarla al crecer, no imaginó que estaba por cambiar tres vidas para siempre.

El supermercado estaba casi vacío. Un lunes por la tarde, con las luces frías encendidas a medias, apenas se escuchaban…

Javier la abandonó por su pobreza sin saber que era millonaria

La mesera que fue rechazada por pobre resultó ser la heredera de una de las familias más poderosas del país….

Mi Hijo Me Mandó A Vivir A La Azotea… No Imaginó Lo Que Encontré En El Último Cajón De Mi Esposo

Cuando su hijo la relegó a vivir en la azotea de la casa que ella construyó, Rosario descubrió que el…

Todas las noches, una niña se acurrucaba en el mismo banco del parque con su osito de peluche. Sin almohada ni manta, solo el frío aire de la noche. Cuando un adinerado empresario finalmente se detuvo a preguntarle por qué, su respuesta lo hizo llorar.

Cada noche, una niña pequeña se acurrucaba en la misma banca del parque con su osito de peluche. Sin almohada,…

End of content

No more pages to load