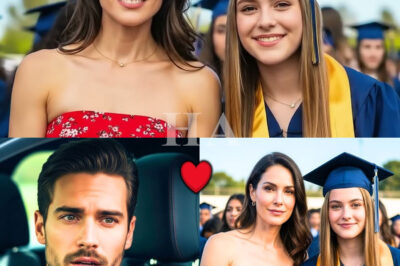

Cinco años después de haber sido expulsada embarazada, Elena regresa con una verdad imposible de ignorar

Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero hay heridas que el tiempo no borra, solo las entierra más profundo. Para Elena Vega, el regreso a Madrid no era solo una coincidencia profesional. Era un ajuste de cuentas. Cinco años atrás, había sido echada sin piedad por el hombre que decía amarla. Hoy, regresaba con una hija y una verdad que lo cambiaría todo.

La historia comenzó con una promesa bajo el cielo dorado de Santorini. Nicolás Salcedo, heredero del imperio Salcedo, se arrodilló ante Elena en la proa de un yate privado y, con un anillo de diamantes, pidió su mano. Ella, una estudiante becada, criada entre sacrificios y libros, se convirtió de pronto en la prometida del magnate más codiciado de España.

Durante un tiempo, vivieron una fantasía. Viajes, cenas, caricias entre murmullos de seda y copas de vino. Pero en la sombra se tejía la traición.

Carmen Salcedo, la madre de Nicolás, nunca aceptó a Elena. Con mirada afilada y palabras dulces como veneno, la observaba desde la distancia, esperando el momento exacto para destruirla. Ese momento llegó tres meses después de que Elena anunciara su embarazo.

Con una frialdad digna de una emperatriz, Carmen presentó a su hijo cartas falsificadas donde Elena supuestamente declaraba su amor a otro empresario. Nicolás, abrumado por las expectativas de su familia y el peso de su apellido, no quiso escuchar razones. La echó. Sin más. Sin preguntas. Sin mirar atrás.

Esa noche, bajo una llovizna sorda, Elena abandonó el ático de los Salcedo con una maleta en la mano y un hijo en el vientre. No tenía adónde ir. No tenía a quién recurrir. Solo tenía la promesa silenciosa que se hizo mientras se abrazaba el vientre: “Nunca te faltará amor”.

Con la ayuda de una vieja amiga, Paula Durán, Elena se refugió en Cadaqués, un pueblo costero alejado del ruido y los nombres poderosos. Allí reconstruyó su vida. Primero, como ayudante en una biblioteca. Luego, como gestora de un pequeño hostal. Y cuando nació Violeta, su hija, todo cobró sentido.

Violeta tenía los ojos de Nicolás. Su sonrisa traviesa. Su inteligencia inquieta. Pero también tenía la ternura infinita de su madre. Elena la crió con esmero, asegurándose de que cada día supiera cuánto la amaban.

Pasaron cinco años. Elena ya no era la joven asustada de antes. Era madre, trabajadora, firme. Y cuando una conferencia de hostelería la llevó a Barcelona, supo que era hora de enfrentar al pasado.

En la recepción de una gala de negocios, lo vio. Nicolás Salcedo. Más maduro, más serio, con el mismo porte inconfundible. Sus miradas se cruzaron. Y en un instante, el tiempo se detuvo.

—Hola, Nicolás —dijo ella, con la voz firme.

Él la reconoció al instante. La sorpresa se transformó en culpa. Conversaron. Ella no le mencionó a Violeta, aún no. Pero plantó la semilla de una conversación más profunda.

Esa noche, Nicolás no durmió. Recordó todo. Las cartas, las lágrimas, la manera en que la echó. Y la posibilidad —tan brutal— de haber perdido un hijo.

Días después, se vieron en privado. Fue entonces cuando Elena le dijo la verdad.

—Tienes una hija. Se llama Violeta. Tiene casi cinco años.

Nicolás palideció. Se llevó una mano al rostro. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. Quiso conocerla. Suplicó una oportunidad. Elena dudó, pero accedió bajo una condición: conocería a Violeta como “un amigo” primero.

Al día siguiente, en el parque de la Ciudadela, Nicolás vio por primera vez a la niña. Se reconoció en ella de inmediato. Violeta lo saludó con timidez, pero pronto le mostró su peluche favorito. Hablaron de cuentos, de flores, de patitos. El corazón de Nicolás se deshizo.

Durante los días siguientes, compartieron paseos, risas, helados. Elena, atenta, vigilaba cada gesto. No vio en Nicolás arrogancia, ni soberbia. Solo arrepentimiento y amor. El hombre que la había expulsado ya no era el mismo.

Pero no todo fue fácil. Carmen Salcedo pronto supo del reencuentro y arremetió contra su hijo. Nicolás, por primera vez en su vida, la enfrentó:

—Tengo una hija, mamá. Y si tú no puedes aceptarlo, eres tú quien se queda atrás.

Rompió el ciclo. Cortó el hilo de control que durante años lo había atado.

Semanas después, Nicolás visitó Cadaqués. Violeta le mostró su habitación, su playa favorita, la biblioteca donde leían juntas. Y una tarde, mientras ella dormía la siesta, Nicolás tomó la mano de Elena.

—Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero escribir un nuevo futuro. Para las tres.

Elena no respondió de inmediato. Lo miró, con una mezcla de temor y ternura. Luego, apoyó su cabeza en su hombro. No era un sí. Pero tampoco un no.

Y a veces, eso es suficiente para empezar.

El Precio del Perdón

Nicolás volvió a Cadaqués una semana después de aquel primer encuentro con Violeta. Esta vez no llegó con flores ni regalos, sino con humildad. Se alojó discretamente en el hostal de Rosa, y cada día caminaba con cautela por la costa, buscando la mirada de Elena sin imponer su presencia.

Elena, por su parte, observaba todo desde lejos. No era fácil. A veces, en mitad de la noche, despertaba sudando, recordando los gritos, el desdén, la forma cruel en que fue echada. Pero luego veía a Violeta durmiendo con su conejo de peluche entre los brazos, y una duda le pinchaba el corazón: ¿Y si su hija pudiera tener un padre que la ame… sin que eso significara perderla?

Durante una tarde tranquila, Nicolás y Elena se sentaron a hablar bajo una pérgola frente al mar. Violeta jugaba con Paula cerca de la playa.

—No vengo a reclamar nada —dijo Nicolás, con voz calmada—. Vengo a enmendar lo que destruí.

—¿Sabes lo que duele? —respondió ella sin mirarlo—. Que me miraras a los ojos, con todo el amor del mundo… y aún así me creyeras capaz de traicionarte.

—Lo sé. Y no me lo perdono. Pero ya no quiero más años sin mi hija. Quiero enseñarle a montar bicicleta, contarle cuentos, ayudarla con las tareas… Estar.

Elena lo miró. En sus ojos ya no había arrogancia. Solo culpa, vulnerabilidad… y amor.

—Empieza desde abajo, entonces. Como todos los padres que llegan tarde.

Él asintió con los ojos brillantes.

Epílogo: Lo Que el Tiempo No Borra, el Amor Reconstruye

Pasaron dos años.

Nicolás compró una pequeña casa en Cadaqués. No era un palacio, pero tenía una chimenea donde Violeta y él leían cuentos cada noche. No abandonó su empresa, pero delegó responsabilidades para quedarse más tiempo con su hija. Aprendió a cocinar pasta con Violeta los miércoles, y a perder con dignidad en las carreras de caracoles que ella organizaba en el jardín.

Carmen Salcedo, al enterarse de todo, intentó intervenir. Pero Nicolás fue firme: por primera vez en su vida, no pidió permiso. Le dejó claro que su hija era su prioridad, no los negocios, no las apariencias.

Y Elena… Elena volvió a confiar. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, hecho de actos, no palabras. De abrazos en silencio, de noches en vela compartidas cuando Violeta se enfermaba, de miradas cómplices sin necesidad de hablar.

Una tarde, bajo la luz cálida del atardecer, Nicolás se arrodilló de nuevo ante Elena. Sin anillo, sin ceremonia. Solo con las manos temblorosas y el corazón abierto.

—¿Me dejas ser tu compañero… esta vez, como se debe?

Ella, sin lágrimas pero con los ojos llenos de vida, le tomó la mano.

—No vine a buscar amor, Nicolás. Vine a proteger lo que queda de mí… pero quizás, solo quizás, tú seas parte de eso también.

Y lo abrazó.

Desde la terraza de su casa, Violeta los miraba y gritó:

—¡Mami, papi, la cena se enfría!

Corrieron hacia ella entre risas. Porque a veces, los finales felices no son perfectos, ni espectaculares… pero sí profundamente reales.

News

Cuando un millonario se disfrazó de taxista para espiar a su esposa, descubrió mucho más que un secreto… descubrió su propia verdad

La lluvia caía con fuerza aquella mañana gris de otoño. Las gotas golpeaban el parabrisas con una insistencia casi violenta,…

Millonario derrama café sobre secretaria para humillarla pero eso fue solo el comienzo de un drama

Cuando un millonario humilló a su secretaria, jamás imaginó que estaba firmando su sentencia final 1. El incidente Margaret Patterson…

Donde Renace la Verdad! Una madre, un extraño en la estación… y el comienzo de una segunda oportunidad

La estación de tren estaba más silenciosa de lo habitual esa noche, envuelta por una quietud helada que solo el…

Un millonario descubre que la verdad más valiosa no se encuentra en sus cuentas bancarias, sino en la hija que nunca supo que tenía

Eduardo Lancaster nunca pensó que la firma de un contrato de 200 millones de euros le dejaría tan vacío. Estaba…

El Legado Invisible, un padre, un secreto de 95 millones y una boda que reveló quién era realmente la familia

Mi nombre es Samuel Washington, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo aprendí que el respeto no…

SEÑOR, PUEDE SER MI NOVIO UNOS MINUTOS?PREGUNTÓ LA JOVEN AL DESCONOCIDO,SIN SABER QUE ERA MILLONARIO

Cuando fingir por un instante se convierte en amar para siempre Camila jamás pensó que un impulso desesperado pudiera cambiar…

End of content

No more pages to load