Fingiendo ser un padre soltero sin recursos, el CEO Graham Westwood no esperaba que una mujer sencilla y honesta le cambiara la vida… ni que sus hijas la eligieran antes que él.

—¿Trajiste a tus hijas a una cita? —susurró la anfitriona, con una ceja levantada, mientras Graham acomodaba a las gemelas inquietas en sus brazos.

—No es una cita —respondió él con calma, ajustando la bolsa de pañales sobre su hombro—. No exactamente.

La mujer dudó, pero finalmente los condujo a la mesa cinco, junto a la ventana. “Única reserva con niños esta noche”, dijo, encogiéndose de hombros. Graham asintió, sintiendo su corazón latir más fuerte que en cualquier reunión de junta directiva. Vestía jeans deslavados y una camiseta sencilla. Nada que ver con la imagen que solía proyectar en las portadas de Forbes.

Su chofer y sus trajes a medida se habían quedado atrás. Esa noche, lo acompañaban un Honda Civic prestado del 2009 y dos ligas mal combinadas sujetando los rizos rebeldes de Ella y Emma.

Les ayudó a sentarse en sus sillas especiales. Emma tomó de inmediato el salero. Ella abrazó su conejo rosa de peluche y comenzó a observar el restaurante con curiosidad.

Ya sabía que la mujer con la que había hablado en la app no vendría. El último mensaje había sido tajante: “Lo siento, no salgo con padres sin dinero. Buena suerte.”

Suspiró, resignado, mientras se preparaba para levantarse e irse. Pero justo entonces, la puerta del restaurante se abrió, y entró una mujer con una mochila colgada al hombro y un libro en la mano. Miró su celular y escaneó el lugar hasta que su mirada se posó en la mesa de Graham. Caminó hacia ellos con una sonrisa tímida.

—Hola, soy Sadi —dijo, echando su cabello dorado tras la oreja—. Perdón por la tardanza. El autobús venía lentísimo.

Graham parpadeó, confundido.

—Ya sé, ya sé. No fue una gran entrada —añadió ella, sentándose frente a él—. Pero tú dijiste “mesa junto a la ventana con niños”. Así que supuse que eran ustedes.

Él estuvo a punto de corregirla. Pero entonces la miró bien. Había algo honesto en sus ojos, algo torpe pero entrañable en su sonrisa. Y un cansancio que él reconocía.

—No hay problema —respondió con voz suave—. Acabamos de llegar.

Sadi saludó a las niñas con una sonrisa.

—No sabía que cenaría con invitadas tan distinguidas.

—¿Te gustan los gatos? —preguntó Emma con suspicacia.

—Más que a la mayoría de las personas —rió Sadi.

Ella le deslizó un crayón morado.

—Dibuja uno.

Y así, sin ceremonias, Sadi tomó una servilleta y empezó a dibujar un gato chueco. Las niñas pronto estallaron en carcajadas.

Graham las observó, asombrado. El momento incómodo que siempre surgía cuando intentaba presentar a alguien a sus hijas… no existía. Era natural. Era fácil.

Cuando llegó la comida, todo fue caos. Salsa de espagueti por todas partes, jugo derramado, servilletas sacrificadas. Sadi ni se inmutó. Ayudó a Emma a limpiarse la barbilla y les contó cómo una vez se cayó de cara en un pastel de cumpleaños en la biblioteca.

Las niñas no podían parar de reír.

Y Graham sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo cálido. Algo que hacía años no sentía.

Sadi no preguntó a qué se dedicaba. No mencionó dinero, ni éxito, ni una sola vez su apellido. Le preguntó a Ella cuál era su animal favorito. Escuchó a Emma contar su historia sobre una roca mágica. Y cuando lo sorprendió mirándola, le sonrió. No coquetamente, no de forma fingida. Solo con verdad.

En medio de la cena, el mesero dejó discretamente la cuenta sobre la mesa. Graham metió la mano en su bolsillo… y se paralizó. No era su coche. No eran sus jeans. Ni siquiera estaba seguro de haber traído su billetera.

Sadi lo notó. No dijo nada. Solo sacó su cartera gastada, deslizó su tarjeta y le sonrió al mesero.

—Tranquilo —dijo—. He tenido peores citas.

Graham se giró, sorprendido.

—No tenías que hacerlo.

—Lo sé. Pero quise hacerlo. Parecías necesitar que alguien fuera amable, nada más.

Él se quedó en silencio. No se trataba del dinero. Podía comprar el restaurante entero si quisiera. Pero en ese instante, se trataba de cómo lo había visto ella. No como un CEO, sino como un hombre con dos niñas, intentando.

Después de la cena, Sadi declinó la oferta de que la llevara a casa.

—Me gusta caminar. Me ayuda a despejarme.

Graham se despidió con decepción. Ella besó a Ella en la frente.

—Gracias por el dibujo del gato, artista.

—Ven a dibujar más —dijo Emma.

Sadi sonrió. —Tal vez.

Y se fue.

Esa noche, en su garaje, Graham encontró el dibujo de un gato con demasiados bigotes y las palabras “Sadi + Ella” escritas con torpeza. Lo dobló con cuidado y lo guardó en la guantera.

Pasaron cuatro días. Cuatro días pensando en ella. Solo tenía una pista: “Trabajo en la biblioteca de la calle Pine, la de las puertas rojas”.

Un sábado por la mañana, se subió al coche con sus hijas.

—Solo pasaremos por ahí —se dijo a sí mismo. Por curiosidad. O tal vez esperanza.

Entraron en la biblioteca. Entre olor a libros viejos y madera pulida, la reconoció. Sadi leía en voz alta a un grupo de niños, haciendo voces divertidas. Las niñas corrieron hacia ella.

Ella levantó la vista. Sus ojos se agrandaron al verlos.

—Tú no eras el hombre que debía conocer esa noche —le dijo después.

—Lo sé. Pero no pude irme. Porque por primera vez, alguien me vio.

Graham le confesó la verdad, su nombre, su fortuna. Ella guardó silencio.

—No te mentí. Solo no corregí tu suposición… porque tú no me viste como los demás.

—Necesito tiempo —dijo Sadi con voz baja—. Cuando todo a tu alrededor es tan complicado, uno necesita saber qué es real.

—Tómate todo el tiempo que necesites —respondió él.

Desde entonces, comenzaron a verse de forma casual. En la biblioteca, en el parque, en picnics sencillos. Las niñas se encariñaban más con ella cada día. Y Graham también.

Hasta que un día, Sadi recibió una carta en su buzón: “Querida Miss Sadi: Ven a cenar con nosotros. Hicimos dibujos y galletas. Con cariño, Ella, Emma y papá también.”

No pudo decir que no.

La cena fue sencilla. Espagueti de nuevo. Dibujos por todas partes. Sadi ayudó a atar los zapatos de las niñas. Les contó historias. Les escuchó el alma.

Cuando Emma le preguntó, medio dormida, si podía llamarla “mamá Sadi”, el tiempo se detuvo. Sadi lloró, abrazándola.

Graham también tenía lágrimas. No dijo mucho. Solo le tomó la mano.

—Tú no reemplazaste a nadie —le susurró luego—. Te volviste algo completamente tuyo.

Con el tiempo, fundaron juntos “Nido de Cuentos”, un programa de lectura para niños que no tenían libros. Graham lo financió en silencio. Sadi lo lideró con pasión.

Un año después, ya no eran titulares. Eran una familia.

Y un día, bajo el mismo árbol donde se reían las niñas, Graham se arrodilló.

—No quiero una boda fastuosa ni cámaras. Solo esto. Quédate. Sé tú, con ellas, con nosotros. Sé el corazón de este hogar. ¿Te casarías conmigo?

Sadi miró el anillo hecho con cuentas de colores y sonrió con lágrimas.

—Hace mucho que somos familia. Solo estás poniéndote al día.

Y las niñas rieron, aplaudiendo, mientras el sol caía sobre el porche. La historia había comenzado con una cita equivocada.

Pero el amor, como la vida, a veces llega así. Silencioso, sin pedir permiso. Y cuando uno se atreve a mirar con el corazón, el alma encuentra por fin su hogar.

…Y aunque el compromiso no fue anunciado con bombos ni platillos, para quienes lo vivieron, fue el comienzo de algo profundamente transformador.

Después de aquel picnic, la vida no se volvió más ruidosa. Al contrario, se volvió más simple. Más arraigada. Más verdadera.

Graham y Sadi no se mudaron de inmediato. Ella seguía viviendo en su modesto apartamento sobre la librería de la calle Pine, con el zumbido de las bicicletas matinales y el aroma a pan tostado del local de la esquina. Era su espacio. Su historia. Y él lo entendía.

Los fines de semana, las gemelas pedían con insistencia “ir a la casita de mamá Sadi”. Allí, pasaban tardes enteras horneando galletas con formas absurdas, pintando acuarelas sobre cartulina reciclada y leyendo cuentos bajo una manta en el sofá, mientras la lluvia golpeaba suave contra los cristales.

Sadi, por su parte, había vuelto a la biblioteca, con más fuerza que antes. Tras el escándalo, su regreso no fue sencillo. Algunos padres murmuraban, algunos periodistas aún dejaban sobres en el buzón. Pero lo que hizo la diferencia no fue una declaración pública ni una entrevista exclusiva. Fue el tiempo. Fue su constancia. Fue el amor inquebrantable con el que recibía a cada niño que cruzaba esas puertas rojas.

La historia de “Nido de Cuentos” había tocado tantas vidas, que pronto otras bibliotecas quisieron replicarlo. Con la ayuda discreta de Graham y la gestión apasionada de Sadi, el proyecto se expandió a cinco estados. Camionetas llenas de libros visitaban barrios marginados, parques comunitarios, hospitales pediátricos. En cada lugar, un rincón cálido con cojines, crayones y cuentos esperaba a niños que, por un par de horas, podían escapar del mundo.

Mientras tanto, en la casa del bosque, Graham redescubría una parte de sí que creía extinta. Lejos de los correos urgentes, de los reportes financieros, de las reuniones en salas de cristal, estaba el padre. El hombre que aprendía a trenzar el cabello de sus hijas sin que le quedara torcido. El que se emocionaba al ver a Emma leerle un cuento a su conejo de peluche, o a Ella explicar con toda seriedad que los gatos invisibles vivían bajo la escalera.

Las noches en el porche se volvieron costumbre. Bajo las luces tenues, Sadi y Graham compartían silencios cómodos, tazas de té de manzanilla, y conversaciones sobre todo… y sobre nada. Había algo sanador en su compañía. Ninguno buscaba llenar el silencio. Lo compartían. Y eso bastaba.

Un sábado de primavera, mientras arreglaban el jardín trasero, las niñas encontraron una caja oxidada enterrada junto al rosal. Graham la abrió con cuidado. Dentro, había cartas antiguas, dibujos de cuando él era niño, una foto en sepia de su madre joven leyendo junto al mismo porche.

—¿Quién es ella? —preguntó Ella, señalando la imagen.

—Es la abuela —respondió Graham, sonriendo con nostalgia—. Fue la primera persona que me enseñó a amar los libros.

Sadi tomó la fotografía entre sus dedos, acariciándola con ternura.

—Entonces ahora entiendo de dónde viene todo esto.

Más tarde, esa misma noche, Graham le mostró a Sadi una habitación del altillo que había permanecido cerrada desde la muerte de Caroline, su esposa. Nadie más había entrado. Allí, el tiempo se había detenido. Libros infantiles alineados, una mecedora bajo la ventana, y una manta tejida a mano aún doblada en el sillón.

—Este era el rincón de lectura de Caroline —dijo él, con la voz cargada—. Nunca pude tocarlo. Hasta hoy.

Sadi no dijo nada. Solo caminó hacia la mecedora, se sentó, y acarició el respaldo.

—Ella tenía buen gusto —dijo con suavidad—. Este lugar se siente… lleno de amor.

—¿Crees que estaría bien si lo transformamos… para nosotras?

—No lo transformes —susurró Sadi, levantándose—. Honremos lo que fue. Y sumemos lo que somos.

Y así lo hicieron. El rincón de Caroline se convirtió en el “Refugio de cuentos”, como lo bautizaron las niñas. Allí leían cada noche, bajo la misma manta tejida, entre estanterías que mezclaban libros nuevos y antiguos, cuentos mágicos y cartas manuscritas. Caroline seguía presente. No como sombra. Sino como raíz.

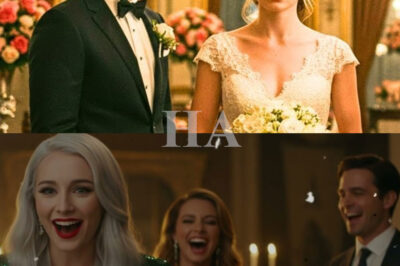

El día de la boda no fue televisado. No hubo vestidos de diseñador ni recepciones en hoteles de cinco estrellas. Fue en el jardín de la casita, con las gemelas llevando coronas de flores silvestres, y los invitados sentados en bancos de madera.

Sadi caminó por el césped con un vestido de lino blanco, sencillo, con los pies descalzos, mientras una versión acústica de “Somewhere Over the Rainbow” sonaba desde un viejo tocadiscos.

Graham la esperó bajo el roble donde habían colgado luces de colores y corazones de papel que las niñas habían recortado.

Fue Ella quien entregó los anillos. Emma quien interrumpió el “sí, acepto” con un estornudo que hizo reír a todos. Fue imperfecto. Y por eso, fue perfecto.

Después, bailaron sobre la tierra, bajo el cielo abierto, rodeados de los que sabían que el verdadero lujo no está en el mármol, sino en la risa compartida.

Meses después, Sadi recibió una carta firmada por el mismo donante que había presionado para su despido.

“Señorita Quinn: Me equivoqué. Vi la historia completa. Vi la verdad. Quiero ofrecerle apoyo para expandir su programa a nivel nacional. Sin condiciones. Solo porque el mundo necesita más de eso que usted da sin medida.”

Sadi leyó la carta una vez, luego dos. Luego la dejó en el refrigerador, sujetada con un imán en forma de gato.

—¿Vas a aceptar? —le preguntó Graham, esa noche, mientras cocinaban juntos.

—Solo si seguimos haciendo todo desde aquí. Sin cambiar nuestra esencia.

—Entonces, claro que sí —respondió él, sirviendo el espagueti.

La vida no se volvió más sencilla. Todavía había días difíciles. Niñas con fiebre, reuniones inesperadas, incertidumbres. Pero ahora, no los enfrentaban solos.

Un día, mientras las niñas jugaban en el jardín, Sadi se quedó observando a Graham desde la ventana. Él estaba construyendo una casita de madera para ellas. Tenía serrín en el cabello, la camiseta rota, y una expresión de paz que solo se tiene cuando uno ha encontrado su lugar.

Y ella supo, con absoluta certeza, que ese era su hogar. No el lugar. Las personas. Los corazones. La historia que escribían juntos, página a página, sin prisa, sin artificios.

Cerró el libro que estaba leyendo y lo colocó sobre la repisa. No necesitaba finales felices. Ya los estaba viviendo.

News

“El hombre que rescató dos bebés de la basura… y cómo veinte años después, ellos lo rescataron a él”

Una historia real de abandono, redención y amor que dio la vuelta al destino y tocó miles de corazones Elias…

La Llamaron ‘Cazafortunas’, No Sabían que era la Heredera Multimillonaria Secreta

Durante tres años la llamaron “cazafortunas” y la despreciaron por sus orígenes humildes. En una sola noche, Sofía reveló una…

AL COBRAR LA RENTA, EL MILLONARIO QUEDÓ EN SHOCK AL VER A UNA NIÑA COSIENDO, AGOTADA PARA…

Cuando la renta vencida reveló mucho más que una deuda: reveló un alma invisible que cambiaría el corazón de un…

Millonario Deja la Caja Fuerte Abierta para Poner a Prueba a su Empleada: No Se Esperaba Esto

Lo que comenzó como un cruel experimento de desconfianza terminó revelando una verdad que ni el dinero podía comprar: la…

“¿PUEDO LIMPIAR SU CASA POR COMIDA?” — El millonario abrió la puerta… y se congeló al verla

Después de siete años sin saber nada de ella, Daniel jamás imaginó que el amor de su vida regresaría con…

El hombre que fue salvado por una taza de café: cuando una mesera cambió el destino que 50 doctores no pudieron

Gastó millones buscando una cura que no existía… hasta que una mujer sin título, con delantal manchado y alma compasiva,…

End of content

No more pages to load