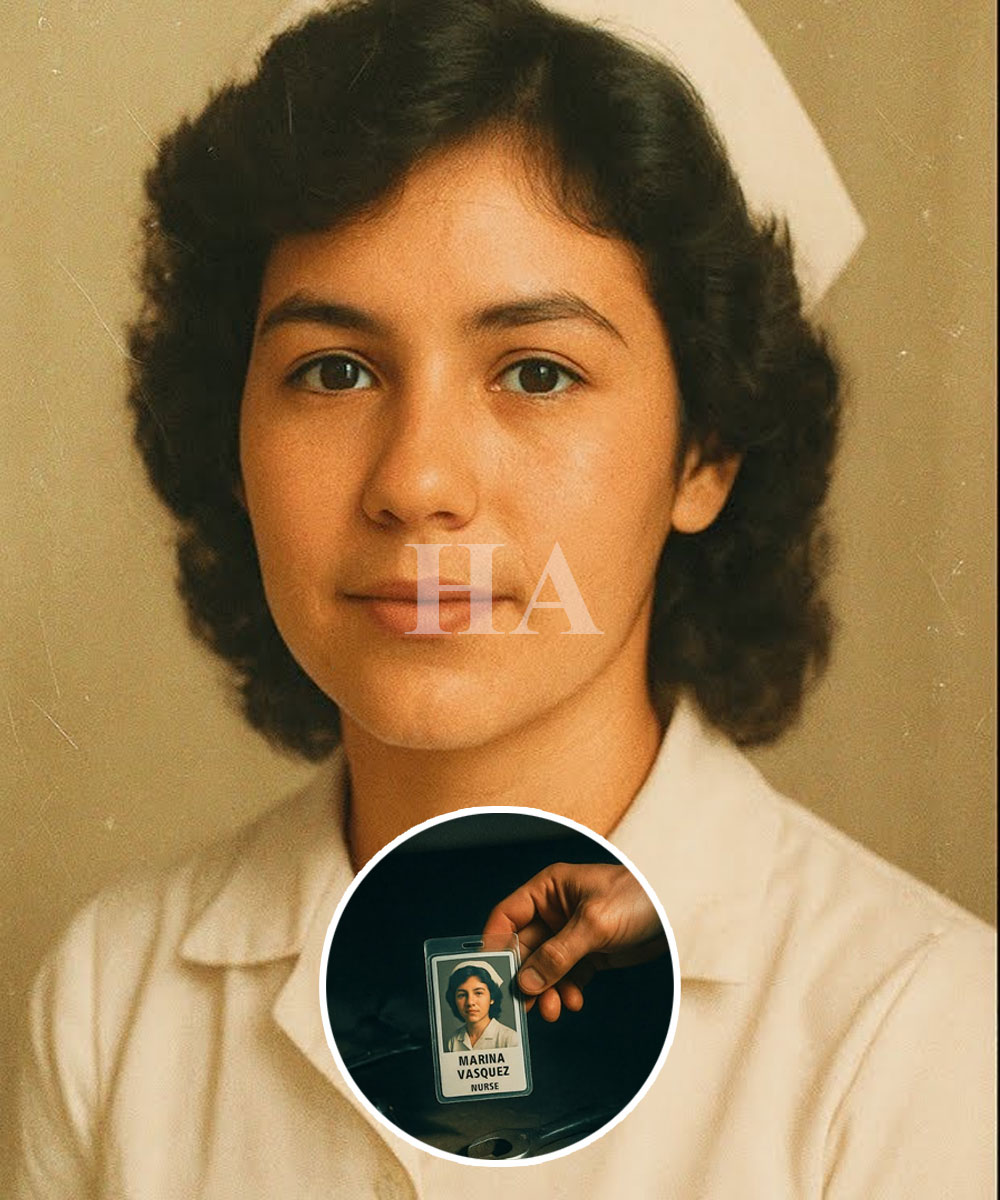

La lluvia de aquella noche parecía tener propósito: borrar huellas, desdibujar rostros, convertir la ciudad en un tablero de sombras. A las 11:47 p. m., Marina Vázquez, enfermera de veintiocho años, salió por la puerta lateral del Hospital General con el cansancio colgándole de los hombros y el uniforme impregnado de desinfectante. Envió un mensaje breve a su hermana: “Ya voy, camino a casa. El conductor se llama Carlos”. Un minuto después, la pantalla de su teléfono parpadeó, y se apagó para siempre en manos ajenas.

El viaje, según la aplicación, terminó pocos minutos más tarde en un punto que no era su casa ni ningún sitio que soliera frecuentar. El ícono del coche se detuvo, luego desapareció como si el mapa se hubiese tragado al conductor y a la pasajera. Cuando Laura, la hermana, llamó, escuchó primero un tono insistente y luego un silencio que se instaló durante tres largos años.

La primera semana fue un catálogo de diligencias: denuncias, ruedas de reconocimiento, búsquedas improvisadas con voluntarios que llevaban linternas y café. La madre, Carmen, abordaba a cualquiera que hubiera pasado por la puerta del hospital aquella noche. El padre, Rafael, preguntaba por cámaras, por peajes, por caminos secundarios. La policía interrogó a guardias, taxistas, vendedores de los puestos de comida, incluso a un hombre que dormía bajo un toldo en la avenida. Nada. El conductor registrado como “Carlos Mendoza” dejó de conectarse a la aplicación; su foto de perfil, de sonrisa impecable, terminó pareciendo una máscara.

Del teléfono de Marina, los peritos solo obtuvieron media ruta, un historial clínico y decenas de fotos que a Laura le dolía mirar. La batería había sido arrancada o el aparato destruido de forma deliberada. Las cámaras del hospital mostraron a Marina subiendo al coche, la lluvia deformando los bordes de la imagen; la placa del vehículo era ilegible por el reflejo de los faros. Todo se volvió “posible” y nada, “cierto”.

Marina no era de desaparecer. Ahorraba para un apartamento pequeño, coleccionaba tazas con dibujos de plantas, hacía planes con una disciplina que a su jefe le despertaba confianza. Tenía una cita médica la semana siguiente. Había comprado flores para el cumpleaños de su madre. Tenía mañana. Por eso, cuando la investigación se congeló, Laura se negó a seguir al calendario. Hizo una página web con el recorrido probable del auto. Creó un grupo de búsqueda. Salió en televisión y sostuvo, sin llorar, que su hermana estaba viva. Pegó carteles con cinta transparente, de esquina en esquina. Iba a la comisaría todas las semanas, incluso cuando ya nadie la citaba.

Con el tiempo, la ciudad bajó el volumen. El expediente cambió de manos. Un detective recién asignado habló de “pragmatismo”. Laura salió de su oficina con un dolor en el pecho que le duró dos días. Aprendió a no discutir cuando decían “si no hay cuerpo”. Aprendió a hablar con la gente que llamaba diciendo que había visto a Marina en un autobús, en un mercado, en un sueño. El dolor, en casa, se volvió una costumbre: la silla vacía, el plato que nadie se atrevía a retirar, la blusa preferida guardada en la última repisa del armario, como un talismán.

Pasó un año. Luego dos. Cumplido el tercero, la etiqueta en el expediente decía lo que ninguno en la familia se animaba a pronunciar: “Desaparecida sin resolver”.

En las afueras, detrás de una estación de servicio y una hilera de almacenes que olían a madera húmeda, había un taller con un techo de chapa y un reloj detenido a las 4:18. Allí trabajaba Roberto González, mecánico de oficio y paciencia, cuarenta y cinco años, tres hijos, una terquedad tranquila. Compraba coches en subastas, los rescataba del óxido y los vendía a familias que querían pagar en cuotas. Un martes de agosto, levantó la cortina del taller, encendió la radio con un bolero viejo y se puso a inspeccionar el último de sus hallazgos: un Toyota Corolla gris, limpio por fuera, inquietante por dentro.

El vehículo había aparecido en un estacionamiento del aeropuerto, sin placas, con documentos que no resistían ni una mirada seria. La carrocería estaba intacta; el motor, sorprendentemente bien. Algo no cuadraba. Roberto sacó los asientos para revisar la guía. En eso estaba cuando notó, a la altura de la corredera del asiento del conductor, un borde plastificado empujado en una grieta imposible. Metió los dedos, tanteó a ciegas y sacó una credencial. Una foto de frente, luz de hospital, un nombre: “Marina Vázquez — Enfermera — Hospital General”.

El corazón le dio un salto pequeño. En su barrio, el nombre “Marina Vázquez” seguía pegado en algunos postes y en la vidriera de la panadería de Doña Amelia. Roberto giró la credencial entre los dedos. No estaba sucia ni rota; había sido guardada como se guarda algo que no se desea perder, pero tampoco exhibir. Abrió la guantera: encontró un teléfono apagado, metido detrás de un manual. Olió el interior: un rastro leve, extraño, como de cinta adhesiva vieja. En el tapizado del asiento trasero, unas manchas diminutas, pardas. Se le subió el frío a la nuca.

Se quedó un minuto, callado. En la radio, el bolero se olvidó de la letra. Roberto respiró hondo y marcó el número de la policía.

—Soy Roberto González, del taller de la avenida Las Lomas. Encontré algo en un auto de subasta. Creo que es importante —dijo.

A los quince minutos, el taller se llenó de linternas, guantes de látex y cintas amarillas. Entre los primeros en llegar estaba Miguel Herrera, el detective que, tres años antes, había caminado bajo la lluvia tratando de seguirles el rastro a dos sombras en un video borroso. Herrera miró la credencial como si fuera una mariposa rara a punto de alzar vuelo. Agradeció a Roberto con un apretón de manos que no necesitó palabras. Los técnicos tomaron muestras del tapizado, recogieron fibras del suelo, levantaron una huella nítida del borde del maletero. El teléfono, fino y muerto, fue guardado en una bolsa numerada.

—Usted hizo lo correcto —le dijo Herrera a Roberto—. A veces los casos se destraban por una cosa así.

—Una cosa así que estaba donde nadie mira —respondió Roberto, y se dio cuenta de que, desde ese día, miraría siempre debajo de los asientos.

La noticia reapretó el corazón dormido de la ciudad. Laura recibió la llamada en el trabajo y, sin colgar, salió corriendo escaleras abajo. En su cara se cruzaron el miedo y un brillo al que no se atrevía a llamar esperanza. Llegó al taller cuando todavía olía a lluvia reciente. Herrera le mostró la credencial con un cuidado desbordado de respeto. Laura la rozó con la yema del índice. Era de Marina: la foto de perfil con el cabello recogido, la firma minúscula, la fecha de expedición.

—Si estuvo aquí… —empezó Laura.

—Hay que ver cuándo —la cortó con delicadeza el detective—. Y quién más estuvo.

El laboratorio imprimió resultados con una premura sobria. La sangre, poca, pertenecía a Marina. Había huellas de al menos dos personas: Marina, confirmada por objetos que la familia entregó para cotejo; y otra, parcial pero limpia, que no figuraba en su entorno. La fibra recogida en el suelo no correspondía a su uniforme de esa noche. El teléfono, pese a los años, conservó datos suficientes para reconstruir la ruta hasta donde el perpetrador lo desconectó. Uber entregó, bajo orden judicial, todos los registros. El perfil “Carlos Mendoza” se hizo trizas en una madrugada de trabajo: foto robada de redes, dirección fantasma, referencias inventadas. El verdadero nombre comenzó a aparecer entre bases de datos, como un pez oscuro que sube a la superficie: Carlos Herrera. Delitos previos por asalto y secuestro. Procesos que se habían caído por detalles. Quejas de mujeres archivadas.

—Otra vez tú —murmuró Miguel Herrera frente a la pantalla, como si hablara con un adversario al que por fin podía mirar de frente.

Las cámaras del aeropuerto, revisadas con fechas más precisas, mostraron el Corolla entrando y, media hora después, a un hombre con gorra bajando del coche. Al lado, una figura más baja avanzaba rígida. En el frame 483, un gesto apenas: la figura parecía arrastrar el pie derecho. Marina tenía una lesión vieja de ligamento; Laura reconoció ese andar. Se tapó la boca con la mano.

—Está viva en esa imagen —dijo.

—Lo estaba entonces —aclaró Herrera—. Y eso es mucho más de lo que teníamos ayer.

El rastro se extendió por terminales de autobuses y carreteras secundarias. Dos pasajes pagados en efectivo hacia una ciudad a 300 kilómetros. Retiro de efectivo en cajeros de pueblos que no salían en mapas turísticos. Compras de latas, baterías, cuerda. La ruta no era recta; parecía diseñada para desorientar. Una vez más, el caso pidió paciencia.

Laura no volvió a su escritorio. Se mudó mentalmente al centro de mando que la policía levantó en la ciudad de destino. Llevó termos, galletas, abrazos. Dejó en silencio sus viejos manuales de “cómo seguir adelante”. Hizo un listado de casas abandonadas, pidió mapas topográficos, aprendió a leerlos. Un granjero, de esos que guardan memorias precisas, dijo haber visto a un hombre flaco comprando comida y preguntando por caminos de tierra hacia la sierra. “Miraba sin mirar”, dijo el granjero. Herrera subrayó la frase en su libreta.

La cabaña apareció dos días después: madera vieja, techo inclinado, un porche que había sido alegre en otra vida. Dentro: señales de estancia reciente. Ropa de mujer lavada a mano, una taza con labio fino, una cuerda colgando, un frasco de antihistamínicos. En un clavo oxidado, una goma de cabello. Los peritos recogieron un mechón y, horas después, le confirmaron a Laura lo que su intuición ya sabía: el ADN era de Marina.

—Si estuvo aquí —dijo Laura, y ya no preguntó cuándo, porque entendió que el tiempo, hasta que Marina volviera, era un animal que se resistía a ser domado.

Carlos Herrera fue detenido al alba en otra casa cerrada con tablones, a veinte kilómetros de la cabaña. Tenía barro en los pantalones, la mandíbula apretada y una mochila con dinero y documentos falsos. Intentó huir por una trampilla que había cavado en el suelo. No fue un arresto de película; fue rápido y contenido, con la tristeza de las cosas que llegan tarde.

Negó durante horas. Pidió un abogado. Se encogió de hombros ante la palabra “Marina”. Pero las pruebas lo acorralaron sin gritos: la huella del maletero, las fibras, la sangre, el rastreo del teléfono, los pasajes, una libreta encontrada bajo un colchón en la que, con letra estrecha, había escrito: “Cree que puede conmigo. No es nada sin mí”. La última entrada, de apenas unas semanas atrás, decía: “Dormí. Al despertar, ya no estaba”. Herrera —el detective— leyó esa línea varias veces. La repitió en silencio, hasta que dejó de ser tinta y se volvió imagen: Marina, aflojando una cadena, empujando una puerta, corriendo por el monte.

—Se le escapó —dijo, y esa palabra encendió de golpe todo lo demás.

La pista definitiva no llegó de un operativo ni de un dron. Llegó desde un lugar donde los gritos se convierten otra vez en voz. En una ciudad mediana, a cientos de kilómetros, una mujer joven se presentó en un refugio para mujeres maltratadas. Dijo llamarse Inés. Traía la mirada a la defensiva y las manos de alguien que sabe curar. No quería policías ni preguntas. La trabajadora social, Claudia, la recibió con una taza de té y una manta. Semanas después, mientras en la sala común el televisor mostraba el rostro de Marina y la noticia de la detención de un tal Carlos Herrera, la mujer clavó los ojos en la pantalla y dejó de respirar por un segundo. Caminó al patio, apoyó la frente en una pared tibia y lloró en silencio. Esa noche pidió papel y lápiz. Escribió: “Me llamo Marina. Estoy viva. Necesito que encuentren primero a él”.

Claudia llamó al número de la comisaría que aparecía en el cintillo de la noticia. No pidió patrullas ni cámaras. Al día siguiente, acompañó a “Inés” a un cuarto donde solo había una mesa, dos sillas y una mujer policía de ojos mansos. Marina habló con frases recortadas. Dijo lo suficiente: la cuenta falsa, las traslados, la cabaña, la noche de la fuga. No quiso detalles. Los contaría, dijo, cuando su cuerpo dejara de temblar incluso cuando estaba quieto.

Herrera colgó el teléfono, cerró los ojos un instante, y salió sin abrigo aunque afuera comenzaba a lloviznar. No sonrió. Llamó a Laura.

—La tenemos —dijo.

Laura, que había aprendido a no creer hasta tocar, no preguntó dónde. Solo dijo:

—Voy.

El reencuentro no ocurrió en un salón con cámaras, sino en una sala pequeña de hospital con olor a jabón neutro. Marina estaba de pie junto a la ventana, con el cabello corto, un suéter prestado y una pulsera de hilo rojo. Laura se detuvo en el umbral un segundo que duró tres años. Después cruzó y la abrazó sin medir la fuerza, como si las costillas fueran más resistentes que el miedo. Carmen llegó después, llevando sin saber por qué la blusa que le había quedado a Marina en el armario. Rafael, que siempre había sido el portavoz firme de la familia, se quedó mudo. Entre los cuatro armaron un montón de ternura que no cabía en ninguna foto.

Marina habló poco. Dormía con la luz prendida y se despertaba cada hora, como si tuviera que hacer rondas. Contó que había aprendido a medir el tiempo por el canto de los pájaros y la sombra de los árboles sobre la pared. Dijo que había fingido docilidad hasta que sus manos encontraron rutina en aflojar nudos y tornillos. Que una noche, cuando él se quedó dormido con olor a alcohol, empujó la puerta con el hombro. Que corrió sin mirar atrás, con el bosque arañándole la piel, hasta llegar a una carretera donde la recogió una camionera que no hizo preguntas. Que buscó un lugar donde nadie pidiera documentos. Que eligió el nombre Inés porque le gustaba que tuviera una i y una e, como “Marina”, pero más cortas, más fáciles de pronunciar cuando el aire no alcanza.

No confesó odios. Le faltaban fuerzas incluso para eso. Pero tomó las manos de Laura y dijo una frase que a todos les pareció una cuerda: “Estoy aquí”.

El juicio fue limpio y contundente. La fiscalía evitó exponer a Marina a una sala llena; hablaron por ella los informes, las huellas, los videos, la libreta de Carlos. El tribunal dictó cadena perpetua por secuestro, privación ilegítima de la libertad, lesiones y otros delitos acumulados. No hubo aplausos ni vítores. Hubo un silencio que por fin cayó del lado correcto.

Lo que vino después no tuvo titulares. Tuvo, en cambio, ritmo de vida: terapia, menús sencillos, horarios que se cumplen, un primer paseo al mercado del barrio tomadas del brazo, la risa que tarda pero vuelve. Marina no regresó de inmediato a la UCI. Se permitió no ser fuerte todo el tiempo. Aprendió a dormir con una lamparita encendida y el celular cargándose siempre en la mesa de noche. Puso cortinas nuevas en la ventana del living de sus padres y se mudó, pasado un tiempo, a un apartamento chico con plantas y una estantería de libros que Laura le fue llenando como quien arma una muralla amable.

Un domingo, llevaron torta de naranja al taller de Roberto. Él salió a su encuentro limpiándose las manos en un trapo, con una timidez que no le conocían los coches. No supo dónde ponerse. Marina lo salvó con una sonrisa.

—Gracias —dijo—. Usted metió la mano donde nadie mira.

—Yo solo encontré lo que ya llevaba su nombre —contestó él, y a su propia sorpresa se le quebró un poco la voz.

En una repisa del taller, Roberto guardó desde ese día una foto pequeña: dos hermanas riéndose con los hombros pegados, y un borde del cielo que parece promesa. Cuando venía alguien a cambiar aceite o a preguntar por un presupuesto, el mecánico miraba la foto de reojo como quien verifica que el mundo sigue teniendo lugares donde anclar.

Laura, que en tres años se había hecho experta en insistir, abrió una asociación con nombre sencillo: “Volver a Casa”. Enseñó a otras familias a armar mapas, a pedir los videos que importan, a sostener cuando el resto se cansa. Consiguió que la aplicación de transporte implementara códigos de verificación obligatorios, que los choferes sin domicilio comprobable no trabajaran, que la policía no archivara denuncias de conductores falsos como “malentendidos”.

Herrera dio charlas en escuelas y centros barriales sobre por qué importa lo pequeño. Dijo, frente a una pizarra, que mirar bajo los asientos no es paranoia; es método. Que la justicia también se arma con detalles: una fibra, un ticket, una credencial olvidada. Dijo, finalmente, que hay casos que se sostienen porque alguien se negó a olvidar.

Marina, por su parte, volvió a subir a un Uber un día luminoso de otoño. Compartió el código con Laura, chequeó la foto del conductor, anotó el número de placa. Se sentó atrás. No miró el celular. Apoyó la mano, por costumbre, en el borde del asiento, allí donde los dedos de Roberto habían encontrado su nombre. Sonrió para adentro. Cuando el viaje terminó, el conductor —un muchacho con nervio amable— le dijo:

—Gracias por confiar.

—Confío —respondió—, pero con los ojos abiertos.

Guardó en el bolsillo una cosa que ahora la acompañaba siempre: un papel doblado en cuatro, rescatado de la cabaña, con letra apurada de lápiz: “No olvides quién eres”. Lo había escrito ella misma el día antes de escapar, sin saber si alguien lo leería. A veces lo desplegaba en el tren, a veces en la fila del supermercado, a veces en la esquina donde, tres años atrás, subió a un auto bajo la lluvia. Lo leía y sentía que las palabras no son solo promesas: también son puentes.

En la casa de sus padres, la silla vacía ya no era un altar, sino un lugar que se ofrecía a cualquiera que viniera a contar una historia. Carmen recuperó el hábito de cantar bajito mientras cocinaba. Rafael volvió a decir chistes malos. Hubo domingos de sopa, visitas de Roberto con repuestos baratos, tardes con Claudia —la trabajadora del refugio— tomando café en vasos grandes. La vida, sin estridencias, se acomodó en un dibujo nuevo.

A veces llueve. A veces, la lluvia trae consigo aquel ruido de 11:47 p. m. y Marina necesita cerrar un momento los ojos. A veces despierta en la madrugada y va hasta la ventana para constatar que la calle sigue donde corresponde. Y entonces, en silencio, da las gracias: a su propia obstinación; a una hermana que no soltó la cuerda; a un mecánico que metió la mano bajo un asiento y sacó, sin saberlo, una vida entera.

Porque, al final, eso fue lo que encontró Roberto aquella tarde de agosto: no una credencial, no un teléfono, no una pista. Encontró un nombre. Y los nombres, cuando vuelven a pronunciarse, tienen el poder extraño de devolver a las personas a sus lugares, como si el mundo, al escucharlos, recordara de pronto la forma exacta de su dueño. Marina Vázquez. Marina. La que tomó un Uber y desapareció. La que, tres años después, se volvió a sentar en la mesa de su cocina para tomar té con pan tostado y reírse, al fin, de algo sin pensar en la hora.

El asiento bajo el que se escondió su nombre ya no existe; el coche fue requisado y, con el tiempo, desarmado. Pero en la memoria de todos los que estuvieron cerca, hay un gesto que persiste: la mano de un hombre que entra en lo oscuro, tantea sin ver y saca algo pequeño que brilla. A veces, la esperanza es exactamente eso. Y basta.

News

EL BEBÉ DEL MILLONARIO NO COMÍA NADA, HASTA QUE LA EMPLEADA POBRE COCINÓ ESTO…

El bebé del millonario no comía nada hasta que la empleada pobre cocinó esto. Señor Mendoza, si su hijo no…

At Dad’s Birthday, Mom Announced «She’s Dead to Us»! Then My Bodyguard Walked In…

The reservation at Le Bernardin had been made three months in advance for Dad’s 60th birthday celebration. Eight family members…

Conserje padre soltero baila con niña discapacitada, sin saber que su madre multimillonaria está justo ahí mirando.

Ethan Wells conocía cada grieta del gimnasio de la escuela. No porque fuera un fanático de la carpintería o un…

“ME LO DIJO EN UN SUEÑO.” — Con la voz entrecortada, FERDINANDO confesó que fue su hermano gemelo, aquel que partió hace años, quien le dio la noticia más inesperada de su vida.

¿Coincidencia o señal? La vida de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman ha estado marcada por la disciplina, la fe y…

“NO ERA SOLO EL REY DE LA COMEDIA.” — Detrás de las cámaras, CANTINFLAS también guardaba un secreto capaz de reescribir su historia.

Las Hermanas del Silencio Durante los años dorados del cine mexicano, cuando la fama se tejía entre luces, celuloide y…

Me casaré contigo si entras en este vestido!, se burló el millonario… meses después, quedó mudo.

El gran salón del hotel brillaba como un palacio de cristal. Las lámparas colgaban majestuosas, reflejando el oro de las…

End of content

No more pages to load