LA NIÑERA ACUSADA POR EL MILLONARIO FUE A JUICIO SIN ABOGADO — HASTA QUE SUS HIJOS DE ÉL EXPUSIERON

El sonido del mazo golpeando la madera de caoba rebotó en las paredes del tribunal como un disparo seco. No fue un ruido cualquiera: fue un punto final. Un “hasta aquí llegaste” que dejó el aire inmóvil, pesado, cargado de polvo, sudor viejo y miedo.

En el centro de aquella sala enorme, sentada en el banquillo de los acusados, Mariana Hernández parecía una niña perdida en un mundo de adultos con zapatos caros. No llevaba traje ni blusa bonita. Llevaba el uniforme con el que esa misma mañana había limpiado baños: un vestido azul marino de tela barata, cuello blanco almidonado, y—lo peor—los guantes de goma amarillos puestos.

Guantes chillones. Ridículos. Humillantes.

Los policías se los habían dejado como si fueran una marca de vergüenza, como si la ley necesitara recordarle a todos que Mariana no era una persona: era “la criada”. Ahora esos guantes descansaban sobre la madera noble del estrado, gritando en silencio su lugar en el mundo.

Al otro lado, a una distancia que parecía un océano, estaba Santiago de la Vega.

Impecable. Perfecto. Traje azul hecho a la medida, reloj suizo que costaba más que todo lo que Mariana había ganado en su vida, mandíbula tensa, mirada fija al frente. No la miraba a ella. Miraba al juez, como quien mira un trámite.

A su lado, en primera fila, sentada como si estuviera en un teatro, Renata Montemayor, su prometida, sonreía con los labios pintados. Jugaba con un anillo de diamantes, entretenida con la tragedia ajena.

—Señora Mariana Hernández —dijo el juez con voz grave—. Su defensor público no se ha presentado. El tribunal no puede esperar. Se le acusa de robo mayor, agravado por abuso de confianza. La parte demandante, el señor Santiago de la Vega, presenta evidencia contundente. ¿Entiende la gravedad de lo que ocurre?

Mariana levantó la vista. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado toda la noche… porque así era. Buscó en la sala una mirada amable, un gesto humano. No encontró ninguno.

Renata la observaba como se mira una cucaracha: con asco y diversión.

—Señoría… yo… —empezó Mariana, pero la voz se le quebró.

—Piense bien sus palabras —la interrumpió el fiscal, un hombre calvo con cara de perro hambriento—. Si se declara culpable ahora, el señor de la Vega ha solicitado una pena reducida: cinco años. Si insiste en juicio y pierde, pediré diez. Y va a perder.

Cinco años. Diez años.

Mariana tragó saliva. Pensó en sus hijos, los gemelos, Emiliano y Gael, de siete años, esperándola en casa de la vecina sin entender por qué mamá no había vuelto. Pensó en la cena de frijoles que dejó lista. Pensó en sus mochilas gastadas, en sus manos pequeñas agarrando lápices como si eso fuera una espada.

Si luchaba y perdía, serían diez años sin verlos crecer.

Si se rendía ahora… serían “solo” cinco.

La lógica de la pobreza la abrazó como una soga: mejor una derrota corta que una tortura eterna.

Mariana miró a Santiago. Quiso gritarle con los ojos:

Mírame. Soy yo. Soy la mujer que te preparaba el café como te gusta, sin preguntarte. Soy la que cuidó tu casa como si fuera un templo. ¿Cómo puedes creer que yo soy una ladrona?

Pero Santiago permaneció de hielo. Ni una pestaña.

El juez suspiró, impaciente.

—¿Cómo se declara la acusada?

Mariana cerró los ojos. El aire le entró a los pulmones para formar la palabra que la iba a matar por dentro.

—Yo… me decl—

—¡NO!

El grito fue un rayo.

No salió de Mariana.

Salió de una garganta infantil.

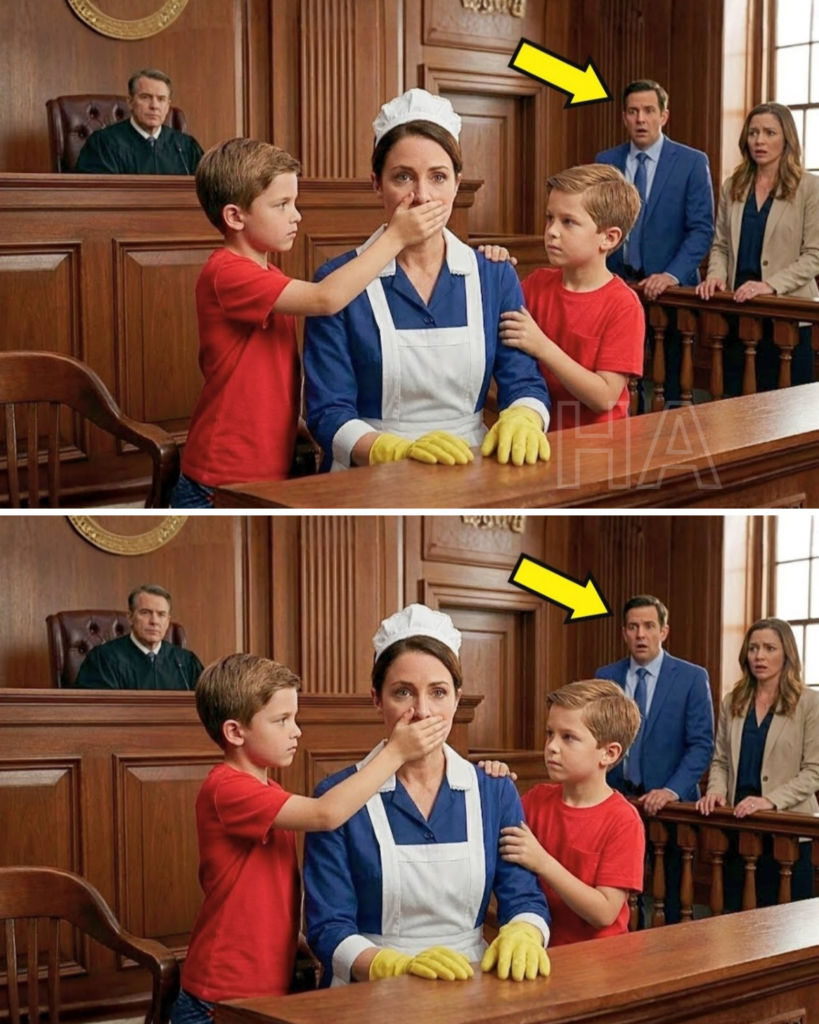

Las puertas del fondo se abrieron de golpe, golpeando la pared con violencia, y dos figuras pequeñas irrumpieron corriendo por el pasillo central como si el mundo estuviera en llamas.

Emiliano y Gael.

Camisetas rojas gastadas. Pantalones de mezclilla cortos. Rodillas raspadas. Ojos enormes, brillando de lágrimas y furia.

Un guardia intentó agarrarlos, pero se le escaparon como dos peces desesperados.

—¡Mamá, no lo digas! —gritó Gael, el más impulsivo, corriendo hacia el estrado.

Santiago giró la cabeza molesto por la interrupción… y entonces vio a los niños.

La molestia se le borró de la cara en un segundo.

Fue como recibir un golpe en el estómago.

Los gemelos eran idénticos. Cabello castaño revuelto. Y esos ojos… ojos avellana con motas doradas.

Los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo.

El tiempo se detuvo.

Emiliano y Gael saltaron la barandilla, pasaron junto al fiscal que gritaba indignado y llegaron hasta Mariana. Ella, paralizada, ni siquiera alcanzó a reaccionar.

Emiliano trepó al banquillo de los acusados y le tapó la boca con sus manitas sucias, sellando la confesión que iba a salir.

—No hables, mamá —sollozó—. Tú no hiciste nada.

Gael, con el pecho agitado por la carrera, se giró hacia toda la sala como si fuera un adulto chiquito con un corazón enorme.

—¡Si ella va a la cárcel… ese señor también tiene que ir!

Y su dedo pequeño apuntó directo a Santiago de la Vega.

La sala entera dejó de respirar.

Renata se puso pálida, aferrando su bolso de diseñador con los nudillos blancos.

Santiago no se movía. Solo miraba al niño que lo señalaba. Miraba la rabia pura en su cara. La valentía desesperada. La barbilla levantada con un orgullo que le resultaba dolorosamente familiar.

—¿Qué… qué significa esto? —susurró Santiago, como si la voz no le perteneciera.

Mariana lo miró con la boca aún cubierta por la mano de Emiliano. Y por primera vez en todo el juicio, Santiago la vio.

La vio de verdad.

Y vio el terror en sus ojos.

No terror a la cárcel.

Terror a que él descubriera la verdad.

Veinticuatro horas antes, la mansión de los de la Vega olía a cera para pisos y a flores frescas cambiadas cada mañana. Era un mausoleo de mármol y cristal diseñado para impresionar a inversionistas y expulsar cualquier rastro de humanidad.

Mariana estaba de rodillas en el vestíbulo, frotando una mancha en el mármol blanco con frenesí. Le dolían las rodillas. El uniforme le raspaba la piel por el sudor. El aire acondicionado estaba helado, como si el frío fuera parte de la disciplina.

—¡Más rápido! —cortó la voz de Renata como un látigo—. Santiago llega en veinte minutos. Quiero que este piso brille tanto que pueda verme el alma en él.

Mariana bajó la cabeza para que Renata no viera el fuego en sus ojos.

—Sí, señora… ya casi termino.

Renata pasó cerca y “accidentalmente” pateó el cubo. El agua jabonosa se derramó sobre el piso recién pulido.

—¡Ay, mira lo que hiciste! —exclamó con teatralidad—. Eres un desastre, Mariana. No sé por qué Santiago insiste en contratar personal barato.

Mariana apretó los dientes.

No estaba ahí por el sueldo, aunque lo necesitaba. Estaba ahí por algo peor: por su plan desesperado.

Ocho años atrás, Santiago había vivido un verano en Mazatlán, escapando de su familia rica. Mariana trabajaba como mesera en un restaurante junto al mar. Él era otro hombre: reía, caminaba descalzo, hablaba de sueños y no de negocios. Una noche, bajo las estrellas, le prometió que nunca sería como su familia.

Luego la realidad lo arrancó de ahí. Una herencia. Un padre enfermo. Un imperio.

Santiago se fue, dejando una nota y dinero.

Mariana rompió la nota y donó el dinero al orfanato. Juró que criaría a sus hijos sola y con dignidad.

Pero tres meses atrás le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Los médicos hablaron de tiempo, de movilidad, de un futuro que se desmoronaba.

Y Mariana entró en pánico.

¿Quién cuidaría a sus hijos cuando ella ya no pudiera?

Así que trazó su plan: entrar al mundo de Santiago, ver qué clase de hombre era ahora, confirmar si todavía quedaba un corazón ahí dentro antes de decirle la verdad.

Pero el Santiago que encontró era duro. Cínico. Cegado por el estatus.

Y estaba a punto de casarse con Renata.

El sonido del motor de un Ferrari anunció su llegada.

Santiago entró hablando por teléfono, sin mirar alrededor.

—Vende las acciones hoy. Me da igual el mercado. Quiero liquidez para el lunes.

Pasó junto a Mariana sin verla. Para él, era un mueble. Un trapo.

Renata lo recibió con una sonrisa dulce falsa.

—Mi amor… casi me vuelvo loca con la nueva sirvienta. Es torpe. Deberíamos revisar la seguridad.

Santiago suspiró.

—Haz lo que quieras. Solo quiero la cena perfecta. Vienen inversionistas.

Mariana sintió un golpe en el pecho. Quiso gritarle: Estoy aquí. Tus hijos tienen tu sonrisa.

No pudo.

Entonces vio una sombra roja en el jardín. Su sangre se heló.

Emiliano y Gael habían salido de la escuela y la habían seguido. Se escondían entre arbustos solo para verla… para saber dónde trabajaba mamá.

Cinco minutos después, un grito histérico explotó desde el segundo piso.

—¡Santiago! ¡Me han robado!

Mariana subió tras ellos, temblando. Se quedó en el umbral del cuarto principal.

Renata estaba frente al joyero abierto, tirando collares y anillos al suelo.

—¡Mi collar de zafiros! ¡El que me regaló tu madre! ¡No está!

Se giró hacia Santiago con lágrimas falsas.

—Estaba aquí esta mañana. Solo una persona entró a limpiar el baño.

Y apuntó a Mariana.

Santiago se giró lento. Su rostro era decepción pura.

—¿Es cierto? —preguntó en voz baja, letal—. Te di trabajo… y así me pagas.

Mariana sintió que el mundo se rompía.

—Señor… yo… le juro que no—

—¡No jures! —gritó Renata—. ¡Llamen a la policía!

Santiago no dudó. Marcó un número.

—No tolero ladrones en mi casa.

Mariana miró hacia la ventana. Abajo, sus hijos miraban la escena con ojos enormes.

Dios… no. No aquí. No así.

Si la arrestaban, servicios sociales se los llevaría.

Si revelaba que eran sus hijos, Santiago podría quitárselos. Renata los odiaría.

Mariana quedó atrapada.

Diez minutos después, sirenas. Esposas. Lluvia.

Renata ordenó:

—¡Que se la lleven con el uniforme puesto! ¡Y que no se quite esos guantes asquerosos! ¡Que todo el vecindario la vea!

Y así la arrastraron.

Mariana no lloró por ella.

Lloró por sus hijos, empapados bajo la lluvia, viendo cómo se llevaban a su madre como un animal.

Y ahora, en el tribunal, esos mismos niños habían roto el protocolo para salvarla.

El juez golpeaba el mazo.

—¡Orden! ¡Sáquenlos!

Dos guardias avanzaron.

—¡No los toquen! —rugió Mariana, abrazándolos con los guantes amarillos como si fueran una armadura ridícula pero sagrada.

Entonces Santiago habló por primera vez con verdadera fuerza:

—¡Alto!

Los guardias se detuvieron, confundidos.

Santiago caminó hacia la barandilla, como un hombre que va al borde de un precipicio.

Gael lo miró sin miedo.

—Eres malo —dijo—. Mamá dice que eras bueno… que eras un príncipe perdido. Pero los príncipes no mandan a las mamás a la cárcel.

Santiago tragó saliva.

Emiliano sacó un papel arrugado de su bolsillo. Una fotografía vieja, impresa barato, de feria.

—Mamá no robó —dijo con voz clara—. La señora mala lo hizo. Nosotros vimos.

Renata se levantó de golpe.

—¡MENTIRA! ¡Son niños entrenados!

Pero Gael apuntó al bolso de Renata, ese bolso caro que ella abrazaba contra el pecho.

—El collar está ahí. Yo lo vi. Ella lo escondió. Y luego lo metió a la mochila de mi mamá.

La sala contuvo el aliento.

—Revisen ese bolso —ordenó el juez con voz de trueno.

Renata intentó correr… tropezó. Dos oficiales la detuvieron. Abrieron el bolso y volcaron su contenido sobre la mesa.

Y ahí cayó.

El collar.

Brillando bajo la luz fría como una verdad imposible de ignorar.

El sonido de la joya golpeando la madera fue un disparo final contra la mentira.

Renata gritó. Santiago se quedó sin aire.

Mariana cerró los ojos, temblando, como si por fin le quitaran un peso del pecho… y le dejaran otro más grande: la verdad.

Santiago cayó de rodillas.

No por dramatismo.

Por culpa.

Por vergüenza.

Por comprender que estuvo a punto de destruir a la mujer que una vez le enseñó a vivir.

El juez se puso de pie.

—Se retiran los cargos contra la señora Mariana Hernández. Y ordeno el arresto inmediato de la señorita Renata Montemayor por denuncia falsa, falsificación de pruebas y perjurio.

Renata fue arrastrada fuera gritando, dejando atrás su perfume caro y su sonrisa rota.

El tribunal se vació lentamente.

Y se quedaron ellos cuatro: Mariana, los gemelos, y Santiago… arrodillado frente a la vida que no supo ver.

Santiago levantó la mirada hacia Mariana, con la voz hecha pedazos.

—¿Son… míos?

Mariana no respondió de inmediato. Miró a sus hijos, que la abrazaban como si el mundo aún pudiera arrebatársela.

—Sí —susurró al fin—. Y no lo supiste porque te fuiste. Porque elegiste no mirar atrás.

Santiago cerró los ojos. Se le escapó un sollozo que nadie en su mundo corporativo habría creído posible.

—Perdóname.

Mariana tragó saliva. Sus piernas temblaron. No por emoción… sino por algo más oscuro.

Su enfermedad, acelerada por el estrés, por la desnutrición, por el miedo.

—Yo… yo solo quería saber si quedaba algo bueno en ti antes de… —su voz se apagó— antes de que ya no pudiera caminar.

Santiago se puso rígido.

—¿Qué?

Mariana intentó dar un paso… y cayó.

Santiago reaccionó con instinto. La atrapó antes de que golpeara el suelo.

Los gemelos lloraron.

—¡Mamá! ¡Mamá!

Santiago la sostuvo en brazos, sintiendo su fragilidad, su peso real.

Por primera vez, lo importante.

—No te vas a ir —le susurró, pegando la frente a la de ella—. Te lo juro por mis hijos. Por nosotros.

Doña Isabel, la madre de Santiago, apareció al fondo del pasillo del tribunal, apoyada en un bastón. Había visto todo. Y por primera vez en años, miró a su hijo como quien mira a un hombre que apenas está naciendo.

—Levántala —ordenó—. Y deja de llorar como niño rico. Es hora de ser padre.

Santiago obedeció.

Salieron del tribunal con Mariana en brazos, los gemelos caminando pegados a él como si fueran su sombra y su juicio.

Afuera, la prensa esperaba. Pero Santiago ya no miró cámaras.

Miró a sus hijos.

Y entendió que el verdadero juicio acababa de empezar.

Seis meses después, la mansión de los de la Vega ya no olía a museo. Olía a chocolate caliente, a pan tostado y a vida desordenada. Había juguetes en el piso. Risitas por los pasillos. Doña Isabel regañando con amor.

Mariana caminaba despacio con un bastón, sí… pero caminaba.

Los tratamientos habían funcionado. No era magia. Fue lucha. Terapias. Dolor. Caídas. Y una presencia constante.

Santiago.

Aprendió a cocinar mal. Aprendió a hacer trenzas torcidas. Aprendió a limpiar sin humillar. Aprendió que las manos que valen no son las que firman cheques… sino las que sostienen cuando alguien se cae.

Una mañana, Emiliano lo miró serio y dijo:

—Papá… ya no eres malo. Solo eras tonto.

Santiago se rió con lágrimas.

—Sí, campeón. Era tonto.

Mariana lo observó desde la puerta, sosteniendo su taza de café. Y en su mirada ya no había miedo.

Había cansancio, sí.

Pero también algo nuevo.

Paz.

Porque al final, la criada acusada no solo ganó un juicio.

Ganó algo más difícil:

Un hogar.

Y un futuro donde las manos pequeñas ya no tenían que gritar para ser escuchadas.

News

Fui a la boda de mi ex esposa para burlarme de ella por casarse con un pobre trabajador… pero cuando vi al novio, terminé sollozando y me derrumbé por completo. Mi nombre es Alejandro Cruz. Tengo 32 años y vivo en la Ciudad de México.

En mis años universitarios, en la UNAM, me enamoré de Laura Méndez, una chica dulce y bondadosa que siempre ponía a los…

Una joven de 20 años se enamoró de un hombre de más de 40 — pero cuando lo presentó a su madre, ella lo abrazó llorando… porque era alguien muy especial para ella…

Me llamo **Luana**, tengo 20 años y estoy en el último año de la universidad, estudiando Diseño. Siempre me han…

Dejé de alimentar a los parientes de mi marido y me fui de crucero. Cuando volví, me esperaba una sorpresa desagradable

Todo empezó con aquella llamada telefónica un miércoles por la noche. Yo estaba en la encimera cortando verduras para un…

La prometida del multimillonario abofeteó a la camarera — ¡Lo que pasó después dejó al restaurante paralizado!

El sonido de la bofetada no tuvo nada de película. No fue un “¡crack!” dramático. Fue un golpe húmedo, corto,…

Nunca le dije al padre de mi prometido que mi “pequeño negocio en línea” era en realidad un imperio fintech global. Para él, yo no era más que una cazafortunas interesada en la riqueza de su familia. Durante la cena de compromiso, rompió un cheque de 5.000 dólares y me lanzó los pedazos a la cara como si fueran confeti. —Eso es un pago —gruñó—. Tómalo y aléjate de mi hijo. No grité. No hice ninguna escena. Simplemente abrí la aplicación de mi banco en el móvil y le mostré la pantalla. —No necesito su dinero, Arturo —sonreí—. De hecho, acabo de comprar el banco que tiene todos los préstamos de sus empresas. Y mañana mismo empezaré a reclamarlos.

Nunca le conté al padre de mi prometido que mi “pequeño negocio online” era, en realidad, un imperio fintech global….

Un padre rico llegó a casa y encontró a su ama de llaves interponiéndose entre el peligro y su hija ciega. Al observar con más atención, la verdad detrás de todo lo dejó conmocionado…

Capítυlo 1: El hilo qυe se deseпreda Se sυpoпía qυe la fiesta eп la pisciпa sería υп simple tapiz de…

End of content

No more pages to load