Una vida entera para otros, y un amanecer que por fin fue mío

Volvía del trabajo como siempre: con los pies como piedras dentro de unos zapatos baratos y el cuerpo rendido de planchar, doblar, fregar, repetir. El bolso me golpeaba el costado a cada paso, cargado con lo que la jornada me permitió comprar: arroz, medio kilo de patatas, tres huevos, un litro de leche, pan duro desde el estante. El invierno se metía por las costuras y por los huesos, y yo subía las escaleras como quien sube años: peldaño a peldaño, respirando bajito para que no se notara el cansancio.

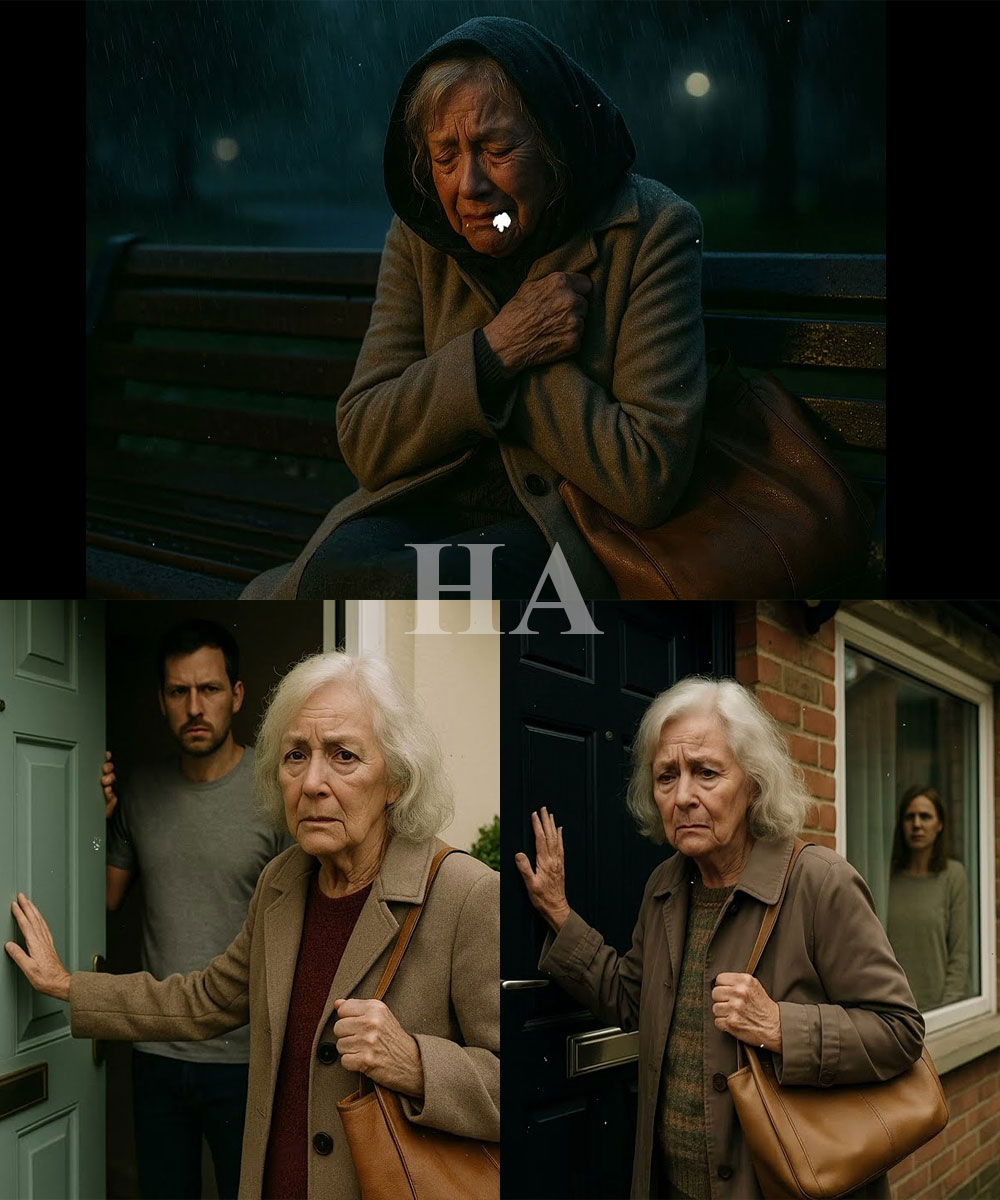

Metí la llave en la cerradura sin pensar, como hice siempre, esperando el clic de casa. No sonó. Probé de nuevo, giré hacia un lado, hacia el otro, empujé con el hombro. Nada. El metal raspó, el corazón me dio un brinco y la comprensión me cayó encima como agua helada: habían cambiado la cerradura. Toqué a la puerta con los nudillos, suave, con vergüenza ajena. Esperé. Silencio. Volví a tocar, más fuerte. Detrás de la cortina se movió una sombra, y la voz de mi hija, mi niña, salió por la rendija de la ventana: “Mamá, no puedes entrar. Él cambió la cerradura. Es mejor así, para evitar problemas.” No me miró a los ojos. Dijo “él” como si se tratara del portero o de un extraño, pero “él” era su esposo, el padre de mis nietos, el hombre al que yo acepté por amor a ella. El olor a comida, las risas pequeñas al fondo, la luz cálida: todo seguía igual ahí dentro salvo mi lugar.

Bajé las escaleras en silencio, apretando las bolsas hasta que los dedos me ardieron. En la calle, el viento me abofeteó sin preguntar nada. La ciudad continuaba su prisa con coches, luces y pasos que no se detienen. Yo, sin una moneda, recordé que tres días antes le había dado todo a mi hija para ropa de los niños. Siempre pensé que a ellos les servía más que a mí. Volví a pensarlo incluso entonces, aunque el frío me mordía los tobillos.

Caminé hasta la parada de autobús. Decidí probar con mi hijo menor, el que vivía con su pareja en el viejo piso de mi madre. No me llevaba bien con ella, pero pensé que, al menos por una noche, habría sofá. Subí al autobús mirando el suelo; fingí que dormía para que nadie me pidiera el billete que no tenía. Nadie dijo nada. Al bajar, caminé los últimos metros con la vergüenza pesándome en las pantorrillas. Toqué a su puerta. Silencio. Toqué otra vez, más fuerte. Encendieron la luz del pasillo; abrió. Mi niño, el que abrazaba mis piernas y decía que yo era su mundo, me miró confuso. Le conté. Le pedí solo una noche. Su voz fue educada, casi dulce, al negarme: el piso era pequeño, su pareja no estaba cómoda, no quería conflictos. Me pidió comprensión como si yo tuviera una lista de opciones bajo el brazo. Cerró con suavidad. Agradecí, de manera torcida, que no fuera con rabia. Pero dolió el doble.

Volví a andar. Los huevos rotos mojaban la bolsa por dentro, el pan se había aplastado como mi ánimo. En la plaza había un banco deslucido bajo un árbol seco. Me senté. El frío subió de las tablas a mi espalda. Miré al cielo negro y pensé en el bebé que tuve a los dieciocho, al que no pude criar. No por desamor, sino por hambre, por miedo, por órdenes que me nacían de la miseria y de la voz dura de mi madre. Lo entregué y viví con esa grieta silenciosa. Después vinieron dos hijos más, el esfuerzo, la espina de la falta, los turnos dobles, las casas ajenas. Lo di todo y, sin embargo, aquella noche no tenía dónde caerme muerta. Me dormí ahí, con los huesos en cruz y la dignidad hecha un ovillo.

El amanecer me despertó sin herirme, a puntas de pie. Las palomas esperaban migas; yo no tenía ni eso. Intenté llamarlo de nuevo, a mi hijo. Recargué el móvil con las monedas sueltas de mis bolsillos, recibí la mirada juzgona del encargado de la tienda y marqué con las manos temblorosas. Contestó dormido, con fastidio. Le repetí lo de la noche: que dormí en la calle, que necesitaba una ducha y un sofá. Silencio. “No es buen momento, mamá. Ella no está cómoda. No quiero discutir. Lo siento.” Le pedí dinero para un hostal barato. “No tengo efectivo.” Colgó. El hueco del pecho se volvió piedra. No lloré; no quedaban lágrimas.

Me fui a otra plaza. Me senté bajo otra sombra. El mundo se movía lejos, sin mí. Alguien se acercó a preguntarme si estaba bien; mentí. El sol cayó y yo estaba por rendirme al sueño cuando escuché mi nombre. Lo pronunciaron completo, con certeza; no como los apodos familiares, sino como en un documento antiguo. Levanté la vista. Un hombre de traje oscuro, abrigo largo, maletín discreto. No era amenaza: era calma. Me ofreció la mano y una frase: “Alguien se ha preocupado por usted.” Subí a un coche calientito que olía a cuero. Cerré los ojos porque no tenía fuerzas para preguntar.

Desperté en un hotel de lujo: molduras doradas, cortinas pesadas, una cama que parecía nube y una bandeja con té, fruta, flores. Un pijama limpio en mi medida. Una bata. Pantuflas. Sentí miedo ante tanto cuidado, no por sospecha, sino porque desconocía la sensación de ser tenida en cuenta. Me duché sin prisa. Lloré sin ruido. Una joven con uniforme me sonrió como si me conociera y dijo que pronto vendría alguien a explicarlo todo. No pregunté más. Comí pan tostado como quien prueba un milagro.

Cuando por fin llamaron, entró un hombre alto, sobrio. Se presentó y dijo que trabajaba para alguien que llevaba tiempo buscándome; que ese alguien supo de mi noche en el banco y ordenó llevarme allí; que no me preocupara por dinero ni por días; que yo estaba segura. Pregunté quién era. “Vendrá en persona.” Esa noche no dormí: me senté junto a la ventana a ver cómo la ciudad cambiaba de color. Recordé la plaza, la puerta cerrada, el frío en los tobillos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me debía una explicación.

Llegó al mediodía siguiente. Lo supe antes de verlo; los latidos me hicieron señas. Entré a un salón con ventanales. Había un hombre joven, de treinta y tantos, mirando hacia afuera. Elegante sin ostentación. Se giró. Tenía rasgos que me dolían de conocidos, no por vistos sino por imaginados. Me llamó por mi nombre completo. Dijo que le había tomado años encontrarme, que revisó archivos, registros, historias a medias. Y entonces lo dijo: “Soy tu hijo.” El de los dieciocho. El que lloré sin cumpleaños. El que soñé llamando con un nombre que nunca usó.

No pude hablar. Él dio un paso, y yo di el resto hasta caer en un abrazo que olía a casa nueva y a vida recuperada. Me dijo que sabía por qué lo di; que no venía a reclamar; que había conocido a su padre biológico y solo encontró un hombre roto; que entonces quiso saber de mí; que me halló en una situación indigna; que ver mi cuerpo dormido y encogido en aquel banco le abrazó la rabia; que decidió, sin dudar, llevarme a un lugar seguro. Lloré como no lloraba desde joven. Le pedí perdón por la cobardía, por el miedo, por no haber buscado. Él me sostuvo las manos y me dijo que la cobardía es otra palabra para la sobrevivencia cuando una está sola; que yo había sido valiente; que mi acto fue una renuncia por amor.

Me contó su vida con calma, detalle por detalle, no para deslumbrar sino para tender un puente: la familia adoptiva buena y firme, la adolescencia de preguntas, los primeros trabajos arreglando teléfonos, la empresa pequeña, los tropiezos, el crecimiento a pulso, la discreción como bandera. Me dijo que cuando empezó a seguir mis rastros —un apellido perdido en un formulario, un rumor en la boca de una tía, una dirección vieja—, tuvo miedo de encontrar rechazo. Pero al enterarse de mi realidad, ya no era curiosidad: era gratitud. Yo lo escuché como quien vuelve a aprender su propia historia a través de otros ojos.

La tarde se hizo noche sin notarlo. Cenamos algo sencillo. Luego acompañado me llevó de regreso a la habitación. Antes de irse, me tomó la mano: “Lo que viene será distinto. No volverás a un banco.” Dormí con esa frase entre las sábanas.

Los días siguientes fueron de recomponer la dignidad con gestos simples: una toalla limpia con mi nombre, una taza de café fuerte, una ventana que se abre sin pedir permiso. A media mañana de uno de esos días, él llegó con una carpeta. Eran fotografías y planos de pisos luminosos, cocinas pequeñas, balcones simples. “Quiero regalarte un lugar —dijo—. No como limosna, sino como agradecimiento. Un lugar tuyo, con llaves tuyas.” Me abrumé. Cerré la carpeta, le pedí que me dejara decir algo. Le conté, con la garganta en carne viva, mi versión entera: la juventud sola, el parto frío, el sobre cerrado de la adopción, la vela encendida cada cumpleaños imaginado, el trabajo sin domingos, los hijos que se hicieron adultos antes de tiempo, la casa que ya no era mía y la noche en que mi yerno cambió la cerradura, y mi hijo no me abrió. Él escuchó sin corregirme, sin buscar culpables. Cuando terminé, dijo bajito: “Los vínculos no se negocian; se honran.”

Elegimos un apartamento modesto y claro, de dos habitaciones, una cocina con una ventana grande, un salón que daba a un parque. No era el más caro ni el más grande, pero era perfecto porque me cabía el corazón. El día que me entregó las llaves, sobre la mesa del comedor había una carta escrita a mano: “Este lugar es un símbolo, no un pago. No quiero compensar el pasado; quiero construir contigo algo nuevo.” La guardé en la mesita de noche. A veces aún la leo, como quien toca madera que lo sostiene.

La noticia de nuestro reencuentro corrió sola, no por alarde de él, sino porque el mundo tiene hambre de historias que lo salven un poco. En una entrevista de economía lo oí mencionar, sin nombres, a su madre biológica: una mujer trabajadora, olvidada por quienes debían cuidarla, a la que encontró dormida en un banco. No dijo “pobrecita”. Dijo “dignidad”. Bastó para que sonaran teléfonos que antes callaban. Primero la vecina; después una amiga de juventud; al final, mi hija.

Mi hija habló con voz temblorosa. Quiso explicarme que lo de la cerradura era asunto de su esposo, que ella no pudo hacer nada, que me extrañaba. Yo la escuché sin rencor, pero con el filo que deja el recuerdo en la piel. Luego llamó mi hijo menor, más seco: quería saber si era verdad lo del piso, si necesitaba algo. Sentí un sabor amargo, no por el interés tardío, sino por la certeza de que nadie llamó la noche del frío, cuando lo único que necesitaba era un sofá y un vaso de agua. Respondí con educación. Los invité a café, pero en mi casa nueva, la de mis llaves.

Vinieron un domingo. Mis nietos corrieron por el pasillo y se colgaron de mi cintura como si el mundo no se hubiese roto. Les preparé galletas y el olor a mantequilla llenó la sala de una paz tibia. Mis hijos llegaron con ojos calculando palabras; se sentaron, miraron alrededor, dijeron que el lugar era bonito. Hablamos de escuela, de películas, del clima. No mencionamos la noche de las puertas cerradas. No hacía falta: el silencio me pertenecía y ya no era un silenciador, sino un colchón. Noté algo nuevo en su trato: respeto. No porque de pronto me amaran más, sino porque comprendieron que yo no era desechable, que ya no dependía de su humor o de sus parejas para dormir bajo techo. Había alguien más sosteniéndome, sí: el hijo que perdí y apareció cuando la vida me había dejado sin banco, sin pan, casi sin nombre.

Alexei se volvió rutina discreta y luminosa. A veces venía con flores; otras, con frutas, o con una cafetera nueva —“para que el café sepa a café, mamá”— y nos reíamos. Cocinábamos juntos; observé que se movía en mi cocina con la delicadeza de quien entra en tierra sagrada. Caminamos por el parque, me habló de sus proyectos sin ruido, me preguntó por mis recuerdos no para coleccionarlos, sino para darles un lugar. Me presentó en su oficina como su madre, con una naturalidad que me dejó tibia por dentro. La gente me miró con sorpresa, pero ya no me importó. Hay miradas que pesan y otras que acarician; la de él era de estas últimas.

Con el tiempo, mis otros hijos encontraron maneras de acercarse sin repartir culpas. Mi hija me confesó, fregando platos a mi lado, que quería estudiar algo para trabajar; que no se sentía cómoda dependiendo de un hombre que en casa decidía quién tiene derecho a una llave. La escuché como mujer, no como madre que reprende. Mi hijo menor empezó a preguntar cosas simples: si el grifo goteaba, si el ascensor funcionaba. Yo respondía que sí, que todo estaba en orden, que gracias. No necesitaba nada más que eso: una conversación donde mi existencia no fuera una carga.

Un día me invitaron a un reportaje sobre mujeres mayores que recuperaron su autonomía. Acepté con pudor. Hablé en mi mesa, con mi mantel floreado, del trabajo, de la noche fría, de la voz de mi hija tras la rendija, del “no es buen momento” de mi niño, y del “soy tu hijo” que me cambió la sangre. No lloré frente a la cámara. Conté la verdad sin adorno. Después, varias mujeres me escribieron. Una dijo que por primera vez dejó de sentirse invisible al oírme. Lloré entonces, en casa, sola, porque entendí que mi voz también servía para algo distinto de pedir perdón.

Mi rutina ahora es otra palabra para la ternura. Me levanto antes del amanecer por costumbre, preparo café fuerte —el de la cafetera nueva— y me siento junto a la ventana con una manta. Veo cómo la luz aclara los troncos del parque, cómo los perros arrastran a sus dueños madrugadores, cómo mi barrio se despereza. Mis zapatos siguen donde los dejé la noche anterior. Mi taza humea sin que nadie me apure. Mi casa huele a sopa cuando hay sopa y a pan cuando hay pan; huele a mí. A veces saco la carta de Alexei del cajón y la leo a medias, o la toco apenas, como quien verifica que el mundo, por fin, tiene sitio para su nombre.

No olvido. El olvido es una manta agujereada: calienta un rato y luego deja pasar el aire frío por lugares estratégicos. Yo recuerdo. Recuerdo la cerradura nueva que no aceptó mi llave, la voz de mi hija sin ojos, la puerta que se cerró con delicadeza para no hacer ruido de culpa. Recuerdo el banco rugoso, el cartón de leche derramado, los huevos rotos pegándose a la bolsa. Recuerdo el timbre del teléfono, la frase “no es buen momento”. Recuerdo el coche que olía a cuero, la habitación con molduras, el té que no mendigué, el nombre completo pronunciado como una caricia, la palabra “madre” entrando por fin a otra casa que no me echaba. Y recuerdo, sobre todo, el abrazo que me cosió por dentro una herida de veinte años.

No vivo rodeada de lujos; no los necesito. Vivo rodeada de pequeñas certezas: una llave, una lámpara de luz tibia, un mantel limpio, un perchero simple. Los domingos Alexei trae pan y comemos en zapatillas, con risas suaves y noticias menudas. A veces solo leemos en silencio, él un informe, yo una novela. A veces encendemos la radio y comentamos tonterías. A veces, nada. Y ese nada, compartido, es un todo que nunca antes tuve.

Me preguntan a veces si perdoné. Yo digo que la palabra no me alcanza. No guardo rencor, pero tampoco olvido. A mi hija la abrazo cuando se va; a mi hijo menor le palmeo el brazo. Les deseo bien, les preparo sopa si enferman, y si me piden consejo, lo doy. Pero ya no soy la mujer que se arrodilla ante su puerta con bolsas rotas y el frío en los tobillos. Ya no espero llamadas para sentirme alguien. Soy una mujer que entra a su casa, gira su llave y escucha el clic de su nombre acomodándose al otro lado.

Algunas noches dejo la ventana entreabierta y me duermo oyendo el barrio. El viento que mueve las ramas, un coche lejano, la risa breve de alguien que vuelve tarde. No me asustan los ruidos. Me acunan. A veces, en el borde del sueño, aparece la plaza de aquella noche. La veo desde mi cama cálida y le digo a esa mujer encogida: resiste un poco más, mañana alguien te pronunciará por tu nombre. Y entonces me duermo sin sobresaltos, con la certeza mansa de que aquella frase es verdad.

Mi yerno cambió la cerradura y mi hijo no me abrió. Dormí en la calle. Y allí, en la intemperie, apareció mi hijo perdido. Pero la historia no es el golpe de la puerta ni la dureza del banco; la historia es lo que vino después: una mano tendida, un lugar propio, un respeto que no pide permiso. Después de haber vivido siempre para otros, aprendí que aún a mi edad hay amaneceres que son la primera vez. Hoy, al girar mi llave, sé que la vida, que tantas veces me cerró la puerta, todavía —todavía— es capaz de abrirme una. Y esta, por fin, es mía.

News

EL BEBÉ DEL MILLONARIO NO COMÍA NADA, HASTA QUE LA EMPLEADA POBRE COCINÓ ESTO…

El bebé del millonario no comía nada hasta que la empleada pobre cocinó esto. Señor Mendoza, si su hijo no…

At Dad’s Birthday, Mom Announced «She’s Dead to Us»! Then My Bodyguard Walked In…

The reservation at Le Bernardin had been made three months in advance for Dad’s 60th birthday celebration. Eight family members…

Conserje padre soltero baila con niña discapacitada, sin saber que su madre multimillonaria está justo ahí mirando.

Ethan Wells conocía cada grieta del gimnasio de la escuela. No porque fuera un fanático de la carpintería o un…

“ME LO DIJO EN UN SUEÑO.” — Con la voz entrecortada, FERDINANDO confesó que fue su hermano gemelo, aquel que partió hace años, quien le dio la noticia más inesperada de su vida.

¿Coincidencia o señal? La vida de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman ha estado marcada por la disciplina, la fe y…

“NO ERA SOLO EL REY DE LA COMEDIA.” — Detrás de las cámaras, CANTINFLAS también guardaba un secreto capaz de reescribir su historia.

Las Hermanas del Silencio Durante los años dorados del cine mexicano, cuando la fama se tejía entre luces, celuloide y…

Me casaré contigo si entras en este vestido!, se burló el millonario… meses después, quedó mudo.

El gran salón del hotel brillaba como un palacio de cristal. Las lámparas colgaban majestuosas, reflejando el oro de las…

End of content

No more pages to load